封面新闻记者 何方迪 周丽梅 张峥 欧阳晨雨 邓景轩 实习生 陈兆一

漫步西南财经大学,你会看到一尊尊先行者的雕像,环绕在喷泉广场,掩映于绿树浓荫。

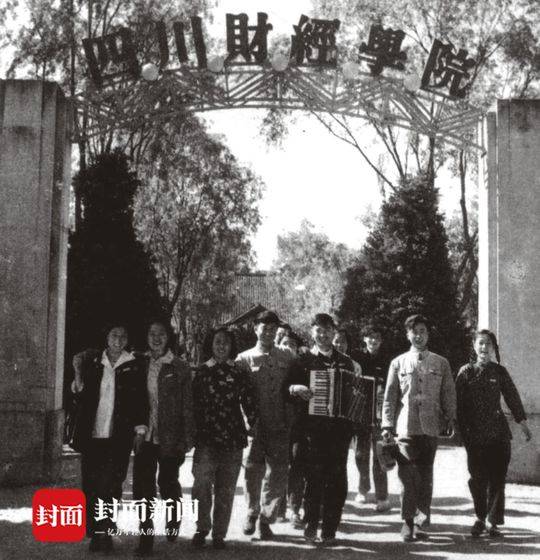

他们中,有光华大学创办人之一、首任校长张寿镛(西南财经大学始于1925年在上海创建的光华大学);1952年领导筹建四川财经学院(1985年更名为西南财经大学)的著名经济学家彭迪先;《资本论》第一位中文译者、有经济学界“南陈北马(马寅初)”之誉的陈豹隐……

从诞生之日起,西财就融入了民族复兴的道义担当,在国民经济建设主战场演绎着当仁不让的济民情怀。1990年,中国保险业处于复业起步阶段,人才极度缺乏。一位年轻学者一头扎进了经济发展大潮,接连发表多篇重磅论文,在业界和学术界引起强烈反响。而后,更是编写了我国第一部精算学教材——《寿险精算理论与操作》,该书迄今已发行到第三版,为国内众多高校本科生必备教材。

作为德国洪堡学者,他放弃了留居国外的机会,回国扎根教育,探索保险人才培养新模式,主导成立了全国首家保险学院,培养了一批批活跃在保险界的中流砥柱。

这位年轻人后来成为了西南财经大学校长,他的名字叫卓志。

在和卓志的对话中,他多次提到西财的大师,例如:刘诗白、曾康霖等等。他们不仅产出了一批深具影响力的成果,更是服务了国家和社会。

“‘经世济民,孜孜以求。’这是西财人的精神!”新中国成立至今,西财已为国家经济社会发展建设培育了17万余名英才,被誉为“中国金融人才库”。这一路,浓缩着西财的风雨,也留下了卓志的足印。

我国首批精算专业研究生

改革开放之初,保险人才匮乏,国内大学都不具备培养精算人才的师资条件。1988年,南开大学率先尝试从国外引进精算学师资培养精算师,与北美精算协会(SOA)联合培养保险学(精算方向)研究生,开创中国精算教育的先河。卓志是首期15名学生中的一员。

当时,北美精算协会选派了一批美国、加拿大精算学资深教授和知名精算师授课,课程体系参照美国天普大学精算学硕士培养方案,采用最新教材和全英文授课。中方的学术指导教师则是我国资深金融保险学者和教育家、中国金融学科终身成就奖获得者刘茂山等教授。

卓志的导师、著名风险管理专家段开龄教授不仅亲自讲课,还经常与学生们交流,勉励大家:“你们正逢大好时光,愿各个人及集体的努力,抱着拓荒的精神,为中国保险及社会福利事业奠定科学化、现代化精神,为世代的中国人造福。你们来日所作的贡献,也为我了却一些当年来美学习,回馈祖国复兴和建设的心愿!”

求学期间,卓志把自己所学融入对保险企业的观察思考,写出了论文《试论保险企业自身的风险管理》。该文在全国率先研究“保险公司自身的风险管理”,建议保险企业成立专职风险管理部门以实施和监督风险管理。今天,保险公司均已设立风险管理委员会,专门应对风险问题,风险管理已经成为保险企业管理的重要组成部分。

博士论文获业界高度评价

1991年从南开大学毕业后,卓志来到西南财经大学,从事保险教育与研究。同年考取西财大货币银行学博士,师从著名金融学家、金融学教育家、中国金融学科终身成就奖获得者曾康霖教授。

1998年,卓志的博士论文《保险经营风险防范机制研究》出版成书,时任中国保险学会常务副会长潘履孚点评:“该书具有超前性,是国内系统研究保险经营风险防范机制的第一本书。”

回顾青年时代的求学之旅,卓志感慨:“南开大学“允公允能 日新月异”的校训,西南财大“经世济民 孜孜以求”的精神,给予我灵魂的滋养,这是优秀大学所散发的独特的精神魅力对学生润物细无声的浸润和塑造。母校给予我的不只是知识,更启迪了我的学术理想,坚定了我的情怀使命。”

获德国洪堡奖学金赴海外深造

1997年夏天,德国著名大学曼海姆大学出现了卓志的身影。

此前,他已拿到世界著名的德国洪堡奖学金,作为研究经济学和保险学的博士生,第一次有了跟世界最前沿经济研究成果接触的机会。

洪堡奖学金有个传统,每年洪堡学者都会受德国总统或总理邀请,在总统府门前的草坪聚会。卓志至今都收藏着聚会的照片,对当时年仅35岁的他而言,这份荣誉无疑是对他学术研究的肯定和褒奖。

两年海外博士后的经历,让他的学术水平突飞猛进。他在德国研究主要的成果,整理成《人寿保险经济分析引论》专著,被誉为“国内从经济学视角研究人寿保险的开篇之作。”

站上讲台,什么烦恼都没有了

30岁晋升为副教授,35岁晋升为教授,38岁成为博士生导师,直至担任大学校长,三尺讲坛,一直是卓志的志向所在、情感所系,他说:“一站上讲台,什么烦恼都没有了,全 身心投入,愉悦而释然。”

一路走来,诱惑不断,多家国内外大型保险公司、留学德国时的导师都曾向他抛出橄榄枝,但他的选择——教书育人、办学治校从未更改。

从学术研究者,到教育工作者,在西南财经大学,卓志很快便融入到学生中。儒雅敦厚、谦逊低调、文质彬彬,是大多数学生对他的印象。课堂上,他总是以大量保险实例讲解专业理论,生动有趣,注重启发学生独立思考,培养他们的理性思维和探索精神。

编写我国第一部精算学教材

精算学是舶来品,上世纪90年代,卓志逐渐发现,国内没有现代精算教材,仅有的资料对于师生而言既陌生又晦涩难懂。“教师不知道教什么、怎么教;学生不知道学什么、怎么学,学了有什么用。”为攻克这一难题,卓志开始着手编写我国的现代精算学教材。

“那时,每天的生活就是图书馆、教室、狭小房间三点一线。当时没有电脑写作,面对大量公式和特殊特有精算符号,连打字室的专业人员都没有现在的数学和符号软件等工具,只能用早期的方正系统,不能在屏幕上一目了然看见公式符号的原貌。”

几经挫折,历时两年,在西南财大和多位师长的帮助下,1993年,由卓志编写的我国第一部精算学教材《寿险精算理论与操作》出版,其恩师段开龄欣然为之作序:“这是精算引进中国后的一个新的里程碑。”日本精算协会多位精算师对此书给予了很高的评价,称“中国大学生能有这样的好书,甚为幸运”。

这本书获得全国人文哲学社会科学经济类二等奖,同时成为众多大学精算学学生指定教材和参考读物,或被保险企业员工及相关人员用于指导实践的理论参考书,至今多次再版,虽然名称改变,但内容不断更新,很多高校仍然使用。

后来,卓志又先后主编全国或行业规划教材4部,主编“十一五”“十三五”国家规划教材或出版物3部。

开启保险人才培养新模式

随着改革开放进程的加快,卓志感受着国家经济建设的热火朝天,也有了前瞻的思考:“中国的现代保险业起步较晚,人才严重短缺,当时面临最大的挑战是改革人才培养模式。”

西南财大是全国最早培养保险专业人才的院校之一,1985年率先在金融系开办保险专业,1991年,卓志从南开毕业到西财任教,恰逢保险专业从金融系分离,成立独立的保险系,他与同事们一起开启了保险人才培养的新探索。1997年,西财成立全国首家保险学院,卓志担任副院长,2000年担任院长。

在他的带领下,西财保险学院大力推进保险人才培养模式改革,在人才培养目标优化、课程体系构建、实践实训教学、精算实验室建设、中英联合培养国际保险会计硕士、为保险监管和公司战略咨询服务等方面,做了大量奠基性和开创性的工作,积累了独特的办学经验,保险教育的“西财模式”广被同行和业界赞誉,在全国影响甚大。

2018年,卓志在斯坦福大学作了题为“保险科技:将带给保险业一场革命?”的演讲,提出“全球创新和金融科技发展背景下的保险发展的历史本身就是保险科技发展史”的论断。他认为,保险教育应放进新时代、新科技、新财经的背景下进行再定位,学科发展,朝着“保险+科技”方向跨界发展。

汶川地震后 西财领衔研究灾害救助管理体系

在西南财大图书馆旁,屹立着一块巨石,名曰《大爱碑记》,凡512字,兼怀“5·12”汶川大地震国殇日:“大灾铸大爱,大难陶大德,大学担大义,大国弘大道……”字字句句,彰显着西财人经世济民、兴学报国的情怀和志向。

2008年汶川大地震后第二天,西南财经大学就在校园里建立了爱心学校,1000多名地震灾区学生在这里复课,并参加了异地高考。

巨灾往往给国民经济带来巨大的破坏,而当时,我国在巨灾灾害救助制度与管理体系的建设上还是一片空白。地震面前,卓志和他的团队敏锐地意识到了巨灾风险研究的重要性,并即刻开始这个领域的研究。

2010年,由卓志担任首席专家,西南财大与全国近10所大学一起竞标教育部哲学社会科学重大攻关项目—“巨灾风险管理制度创新研究”,经过投标、答辩,西南财大顺利中标。

作为首席专家的他带领团队,历时三年多的成果《巨灾风险管理制度创新研究》出版,为我国有关巨灾保险的决策提供咨询和服务,为近年巨灾保险的落地及发展提供理论支撑。时至今日,该专著仍然是经济学、管理学等跨学科研究相关问题的重要著作。

“高校是知识生产和教书育人的地方,立德树人是根本任务,人才培养是中心工作,在这一过程中,立足繁荣国家哲学社会科学,在理论、学科、话语体系等方面也力求有所建树。另一方面,高校产生的理论成果也要运用于服务国家重大经济战略、区域和地方经济战略。”

卓志介绍说,为了适应时代变迁和经济发展,西南财大不断抢抓机遇,率先提出“新财经”,并随之成立大数据研究院、中国区块链研究中心、交子金融科技创新研究院以及数据科学与人工智能研究中心等平台和机构。

西南财大还开设了金融科技课程、大数据会计、数据科学与人工智能班等等专业方向,推动一系列复合型经管拔尖创新、金融+x等人才培养改革并成为人才培养的特色。“但我们也知道,高校人才培养而言,依然尚处在滚石上山、爬坡过坎的关键时刻。”卓志坦言。

更多阅读:

评论 3

fm9876578 2019-09-23

刘诗白的马论很吃香

猜不出来我是谁 2019-09-23

财大的金融和保险貌似比较厉害

无冕之王 2019-09-23

牛