封面新闻记者 刘彦君 伍勇 王祥龙 安徽蚌埠摄影报道

禹会村遗址。伍勇摄

立秋虽过,蚌埠却依然暑气未消。烈日当空,这片土地越发明亮。站在禹会村遗址前,可见部分1:1复原的考古现场。黄土探方排列规整、沟壑纵横,虽布局清晰,却已难再现四千多年前那段波涛汹涌的往昔。

遗址静卧于涂山南麓、淮河东岸,呈南北狭长状延伸,总面积逾五十万平方米,正在建国家考古遗址公园。如今的淮河大堤与206国道穿行其间,古今交错,默然对话。

“遗址所在的禹会村,村名早在《汉书》中便有记载,世代相传,沿用至今。”一旁,禹会村遗址公园管理处办公室主任陈弢介绍。生活在禹会村的人们,世代听着大禹治水、诸侯来朝的故事长大。

距禹会村不远,涂山脚下还静卧着两个村落,上洪与下洪。清光绪版《怀远县志·名胜》中记载:“防风氏死后,尸倒九亩,遗骨专车,血流上下红”,正对应这两个村名的由来。

禹会村遗址旁边的古柳。伍勇摄

相传四千多年前,大禹治水功成,于此汇聚诸侯,举行盛大的涂山之会,论功行赏。万国首领依《禹贡》之制,持玉帛、携贡品,远道而来。

然而防风氏的首领恃强挑衅,故意迟至。为大振王纲、确立共主之威,大禹毅然诛杀防风氏,成为中国历史上早期王权仪式中极具象征意义的一幕。

众多传说缥缈,难以尽考,但泥土之下的痕迹,却真实可见。“以往耕地建房,禹会村村民常能捡到陶片、挖出遗物。”陈弢说,但大多随手弃置,未曾深思。无人想到,脚下竟沉睡着跨越四千年的遗址,埋藏着历史。

直至1980年前后,蚌埠市博物馆在文物普查中注意到这处遗存。工作人员从村民手中征集陶片,结合田间地头随手可得的标本,经鉴定确认属于龙山文化时期,距今已有四千多年。

遗址随后被列为市级文物保护单位,不再允许村民开采,不过其具体范围、文化内涵与重要程度,在当时仍是一个未解之谜。

真正唤醒黄土之下深埋记忆的,是中国社会科学院考古研究所在2007至2011年间开展的五次系统性发掘。

王吉怀在发掘现场。王吉怀供图

主持遗址发掘的中国社会科学院考古研究所研究员王吉怀的工作室,坐落在博物馆五楼。正对门的位置,摆放着一尊大禹塑像,墙上悬挂着一幅《中国禹迹图》。

“以前,尧、舜、禹大多被视为传说甚至神话中的人物。2005年我第一次来蚌埠时,心中也带着一个大大的问号。”尽管二十余年过去,王吉怀对当时的存疑仍记忆犹新。

彼时正值“中华文明探源工程”启动之初,此前已有“夏商周断代工程”作为基础,而这一新课题,便是从考古学上寻找公元前2000年左右、龙山时代的关键遗址,以实证中华文明的起源。“黄河流域、长江流域陆续展开工作,唯独淮河流域始终未有突破。”

转机出现在2005年。在蚌埠召开的双墩文化学术研讨会上,王吉怀偶然听当地博物馆人员提及,城西禹会村一带,农民耕地时常常刨出陶片。

大家立即前往查看,果然采集到典型河南龙山文化的扁体侧三角带按窝鼎足,以及山东龙山文化标志性的“鬼脸式”鼎腿。“那一刻我意识到,这里就是我们要找的龙山时代遗址。”

但究竟能挖出什么,王吉怀心里也打鼓,“我是领队,若没有东西,无法向学术届交代。”

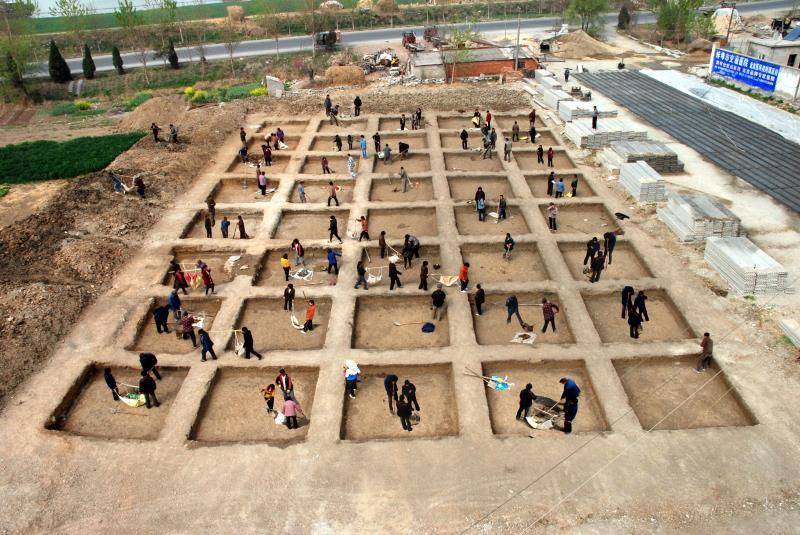

当年考古发掘现场。王吉怀供图

2006年,王吉怀带队请来五位技术精湛的探工,以传统洛阳铲开展系统钻探。最先探出的,是一座规模惊人的白土台,南北长达108米,宽三四十米,呈上宽下窄的不规则“甲”字型。

起初,王吉怀以为是某座巨型古墓,因为商周大墓常用白膏泥填充,“但什么墓能有两千多平方米?这说不通,更像一个舞台。”

出土器物兼具山东、河南等不同文化区的特征。所有考古现象,共同指向一个关键结论:此处并非长期定居的聚落,而是大量人群短期聚集、举行祭祀活动的场所。

“普通祭祀不会同时出现南北方器物。结合历史时期,我当时隐约觉得,这或许正与禹会诸侯有关。”尽管多方证据相吻合,王吉怀始终保持谨慎,担心自己有“老王卖瓜”之嫌。

王吉怀研究员。伍勇摄

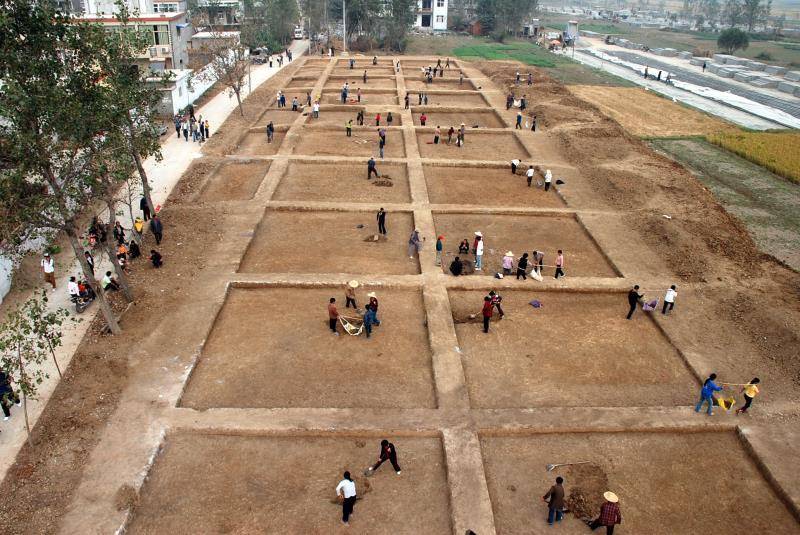

直到第五年,团队终于建立起支持“禹会诸侯”的六条证据链。2010年1月8日,在“安徽省蚌埠市禹会村遗址考古发掘专家座谈会”上,禹会村遗址被定性为“大型礼仪性建筑基址”。2013年12月20日-22日,在“禹会村遗址与淮河流域文明研讨会”上,被学术界定性为禹会村遗址即“禹会诸侯”之地。

这也是目前唯一一处经过考古发掘实证的“禹迹”。王吉怀还记得清理完成那天,站在高处俯瞰全貌,“那一刻,画面仿佛在眼前活了过来。诸侯手执玉帛、贡品,沿百米通道自居住区走向高台,祭祀者依古礼将祭品燔烧、瘗埋。”

王吉怀说,“考古人一生所求,正是这样的时刻,让传说落地,历史归真。”

发掘现场。王吉怀供图

《史记》记载,“夏之兴也以涂山”。“禹会诸侯”是历史坐标,而涂山作为这一宏大叙事的发生之地,承载的正是中华文明自传说走向国家形态的关键现场。

唐代苏鹗《苏氏演义》有云:“涂山有四:一者会稽,二者渝州,三者濠州,四者宣州当涂县。”长久以来,涂山所在地主要有会稽、渝州、濠州、当涂和三涂山五种不同说法,分别在今天的浙江绍兴、重庆、安徽蚌埠、安徽马鞍山和河南登封。

地望众说纷纭。而在蚌埠,涂山是看得见、登得上的真实。立于山顶观景台眺望,西侧荆山如黛,两山遥对。中国南北地理分界线淮河自其间浩荡穿过,一如千年以前。

这荆山与涂山隔河相峙的独特地貌,恰似传说中大禹“劈山导淮”的天地现场。“大禹治水之艰难,远超我们想象。”王吉怀感叹。从桐柏山起源,一路东行千里,大禹依势疏导、引水入海。

传说中的“劈山导淮”现场。刘彦君摄

而涂山,正是整条水路上最难攻克的天堑,如一堵巨墙,将滔滔洪水拦截于南山之侧。以当时石斧木耒之力,欲凿通涂山,近乎神迹。

但大禹却在此完成了一记绝妙的“历史操作”:联姻涂山氏。《史记·夏本纪》载:“禹曰:‘予娶涂山,辛、壬、癸、甲。生启,予不子,以故能成水土功。’”

“浪漫情缘背后实则是政治联盟,”王吉怀说,得涂山氏之助,大禹才得以在此动员人力、打通水道。传说,大禹以火焚石、以水激裂、以木撬石,终于劈开山峡。淮水破谷东去,大地重归平静。生命自此生长。

继续沿着山间台阶拾级而上,最高处便是禹王宫。庙中有两株古银杏,传为大禹与涂山氏女大婚时所植。雷火焚其身而不死,枯木之中又生新枝。

禹王宫距今已有2200余年的历史。据记载,“公元前195年,汉高祖过涂山,命立禹庙,以镇涂山。”唐代时期,狄仁杰毁天下淫祀(不合礼制的祠庙)数千余所,禹庙却得以保存。

自此,这里便成为华夏治水精神的朝圣之地。柳宗元、苏轼,很多古人都来这里打卡发帖,留下诗词。黄庭坚便曾赞曰:“老树参天欲化龙”。

千年之后,涂山因影视剧再次被带上热搜,“蚌埠住了”成为网络热梗,吸引无数游人。谁能想到脚下这片土地,早在四千年前便曾是“万国来朝”的顶流。

评论 4

加贺见葵 2025-10-29 发表于四川

可以

口小天 2025-10-28 发表于四川

蚌埠:从顶流会到顶流梗,四千年不翻车

加贺见葵 2025-10-28 发表于四川

出圈之前