作者:姜鸣

光绪十六年(1890年),晚清政坛上的潘祖荫、孙诒经、宝廷、怡亲王等先后染疾去世,张佩纶、李慈铭等名士也感染时疫,但被治愈。到了岁尾,更有醇亲王奕譞,在这年作古……迄今为止,研究晚清历史的学者,未见有人关注光绪十六年北京流行的这场瘟疫。

1、“气候之不正也,或者恐酿冬瘟”

光绪十六年(1890)底,中国北方是一个暖冬。十月廿六日(12月7日),节气已入大雪,翁同龢在日记中写道:

晴,尚暖。俗云小雪封地,大雪封河,今大雪地犹未冻,午忽雾塞,阳气不收之征也。未晴风起,仍不甚寒。

老北京照片里的紫禁城。高大的院墙依然阻挡不了疫病的侵袭。摄影唐纳德·曼尼。

同年十一月十二日的《申报》也报道说:

大雪以后,四野天低。一轮日黯,朔风不竟,饶有望云思雪之意,而连朝欲雪不雪,似烟非烟,一片阴霾,弥漫空际。且天时奇暖,不特河道未见冰凌,即沟壑之中,冻者半,未冻者亦半,非天道自南而北,即寒暑之愆期。气候之不正也,或者恐酿冬瘟,不禁又切杞人之忧矣。

冬瘟就是冬季传染病。清代医学术语与西医用语完全不同,当时人记载的“大疫”、“时疫”、“疠疫”、“冬瘟”、“疫气”,对应今天什么疾病,往往医史专家也难以解释。一般理解,天花、霍乱、白喉、猩红热、疟疾、伤寒,都可归于瘟疫之中,而流行性感冒、脑膜炎、甲乙型肝炎,当年叫做什么,就含混不清了。

这年十月廿六日(12月7日)傍晚,李鸿章的女婿张佩纶“忽觉疲不支,饭后漱洗即枕,后胃气郁勃,起于腹中,上振囟门,下窜腰际,五夜不能合目,急起静坐,始稍敛摄。终不得半晌眠也”。次日延医视之,“投以疏散之品,不效”。李鸿章建议他服用金鸡霜,张佩纶“自知病伏已久,而发之猛,非中医所能治也。且疫气方炽,停留长智,非速攻不可。午后肚热,时作谵语,困甚”。

几天里,张佩纶连续服药,至廿九日热退病清,身体康复。

张爱玲的祖父张佩纶。光绪十六年的冬天,他得了时疫,但被治好。

张佩纶患的是疟疾吗?有点像,因为他是服用了进口的抗疟疾特效药金鸡纳霜痊愈的。李鸿章相信西医,他建议女婿服用金鸡纳霜并不令人意外。张佩纶在日记中写道,他患病时,李鸿章“每日必陪医两次”。

2、清廷多位高官染病去世

住在天津的张佩纶虽然痊愈,住在北京的工部尚书潘祖荫却在十月三十日(12月11日)突然病死。

潘祖荫奉派主持救灾。十月廿三日,他忽感寒身,热汗不止,犹勉强起身入直。廿五日,查验火药局归即作喘。次日喘益甚,旋请假延医生诊治,服疏散之剂。廿七日,热解而喘如故,汗下如雨。假寐梦中,喃喃所言皆赈事。

三十日上午,潘祖荫的老朋友翁同龢接到李鸿藻报信,赶去探望,见到擅治时疫的名医凌绂曾刚开完药方,而私下,凌绂曾告知探视者,病人已经不行了。

对于最后的抢救,翁同龢主张使用人参,另一位老友、内阁学士李文田则说,人参、附子断不可用,舌焦阴烁,须梨汁或可治。翁同龢争辩道:“梨汁能救命吗?”他们回到内室,看到潘祖荫出汗更多。

不久,叶昌炽去探望,潘祖荫已不能言,仅手书“痰声如锯不治也”,字迹模糊,不堪辨认。申刻,病人痰涌,酉刻,以坐姿告终,不平卧。

潘祖荫得了什么病?其症状是身寒、出汗、痰喘。梨汁能润肺止咳化痰,人参能调节中枢神经系统,但对付急性传染病,恐怕都不是灵药。

在医学不发达的年代,即便是位极人臣的高官,得病后迅即去世的几率也是很高的。

十一月十三日(12月24日)夜,前礼部右侍郎宝廷去世。宝廷儿子寿富编纂的《先考侍郎公年谱》谓:“是秋,京师瘟疫盛行,公以积弱,遂遘斯厉。”宝廷十一月初四日得病,初七日少痊,次日复重,遂昏如重醉,十二日少痊,元气已损,自知不起,交代儿辈“建树报国,戒以毋为无用之学”。他从得病到去世,前后九天。

关于这场疫病,住在北京的礼部尚书李鸿藻,曾有一函致张佩纶,函中提及:

京师至今无雪,每晨大雾迷漫,似有瘴气。伯寅、子授皆以感寒,为药所误。伯寅同年至交,一旦化去,感伤不能自已。此次振(赈)抚灾民,筹集巨款,心血尽矣。临终谵语仍以春赈无款为忧,令人可敬。鄙人公私交迫,日无片刻之暇。难题将出旦夕间耳,此事从隆从杀,难得一当,窒碍甚多,非面谈莫悉也。

李鸿藻笔下的北京天气情形,与前引《申报》的描述完全一致。他认为潘祖荫、孙怡经,皆以感寒为药所误,亦即不能如同平常那样,使用疏散之剂来泄热。

这是典型的老北京街道。街上没有铺碎石,道路两侧没有开凿水沟。摄影唐纳德·曼尼。

3、名士李慈铭留下重要史料

这段日子,名士李慈铭也在时疫中挣扎。十一月初三日,他早起后肚子痛,感觉是中寒了,但已经约了朋友晚上饮酒,一直闹到二更才散。客人走后,李慈铭因腹痛已不能行步了。

此后身体天天不适,初八日日记记载:“身热益甚,已成伤寒热证。盖近日都中疫病大作,余以肝疾感寒,兼染时气也。”

初十日,气喘不止,勺饮不进,身热作痛,咳不绝声,胃肾两穷,胃气上逆,自觉将要不治。

次日又记,竟日的咳喘,使得喉舌枯竭,需要时时以龙井茶润口,且痰逆不思食。

十八日记:“是日喘虽少而咳急如故,吐痰辄升许,胸中烦热,气惙如丝,不更衣者已十余日,昨又竟夕不寐,虑终不济。”

他延请汪文枢看病。汪文枢,字冠中,号干廷,江西人,同治七年(1868)进士,时任吏部主事,善医。汪给李慈铭服疏导药物,后又改温散发汗之药、清解之药,礼部右侍郎李文田(他十一月十二日迁升此职)也给他下过几次药方。

在众友人的关怀之下,李慈铭渐渐康复过来。他的病,大约至廿七日痊愈,算是到鬼门关上走了一遭。

李慈铭在病中和愈后写下了《病甚三首》《挽潘郑庵尚书四首》等诗篇。写了患病的痛苦、友朋的关怀和康复的喜悦。李慈铭还在诗歌中写下注释,为后人了解这场疫病留下重要的史料。

4、时疫传入宫中

怡亲王载敦死于十一月十一日。《申报》报道说:“上月初染患时疫,触发痰喘旧疾,迭经医治,惟年老气衰,渐形沉重”而逝。

载敦是咸丰帝顾命八大臣之一爱新觉罗·载垣族弟。但他在晚清政坛上并不出名。

不仅亲王染病,时疫也传入宫中。十一月十五日,丽皇贵太妃以“年届花甲,近染时疫,经御医请脉,进以清表良剂,终因年迈气衰,药饵不易起效”而薨逝。

丽皇贵太妃薨逝后第三天,光绪皇帝亲诣祭奠行礼,宗室以上王公文武官员素服一日,并从十七日起,辍朝五日。这位早已淡出世人视野的老太太,此时犹如一张陈旧的照片被重新发现,唤起了许多人早已褪色的昔日回忆。

与“俄罗斯大流感”有何关联?

迄今为止,研究晚清历史的学者,未见有人关注光绪十六年北京流行的这场瘟疫——它的病因,它的规模。只是因为若干知名官员的患病和去世,才在他们友朋的日记中留下了些许蛛丝马迹。庶民百姓的情况呢,则没人知晓。

同样奇怪的是,虽然在这次瘟疫中不少人相继死亡,但那个时候,整个社会并没有出现大规模的社会恐慌。

值得留意的是,从光绪十五年底起,一场起自俄罗斯圣彼得堡的流感,到次年3月席卷了整个西欧,并传向世界上许多地方。流感中,至少二十五万欧洲人死去,全球的死亡数字据说高达一百万人。这也是人类历史上第一次将流感按它的发源地命名。有资料介绍,这可能是一种甲型病毒(H2N2)。

1890第14期《万国公报》有一篇《大俄国:时疫甚盛》:“据十二月六日伦敦报,述及俄京疫气极盛,尽人皆病,得免者绝无仅有。记三四十年前曾有过一次,特无若此传染之广。”

这可能是 “大流感”在中国的最早报道。

又由1890第15期《万国公报》相关报道可见,时人已经注意到北京瘟疫与“俄罗斯大流感”的关联。

但北京的“冬瘟”与“俄罗斯大流感”究竟有什么联系?似乎从未引起医史专家的关注,更没有人能够说得清楚。

光绪十六年,岁在庚寅,在中国历史上是个平淡的年份,但曾国荃、曾纪泽叔侄,湘军水军统帅彭玉麟、杨岳斌,河南巡抚倪文蔚、前山西巡抚卫荣光、前闽浙总督李鹤年等晚清重臣,均在这年作古。到了岁尾,还有一位重要人物谢世,那就是光绪皇帝的生父醇亲王奕譞。醇王身体一直不好,早已不理政事,但翁同龢十一月十七日(12月28日)去探望他时,除了太医,还看到了潘祖荫病危时也在现场的凌绂曾。脉案说,醇王“神识有时不清、谵语,小便频数,痰咯不出,手足痺痿,药用补气清痰”。凌绂曾是本年九月奉电旨入京,参与抢救醇王的,此时他的到场,与醇王临终前感染了时疫有关吗?

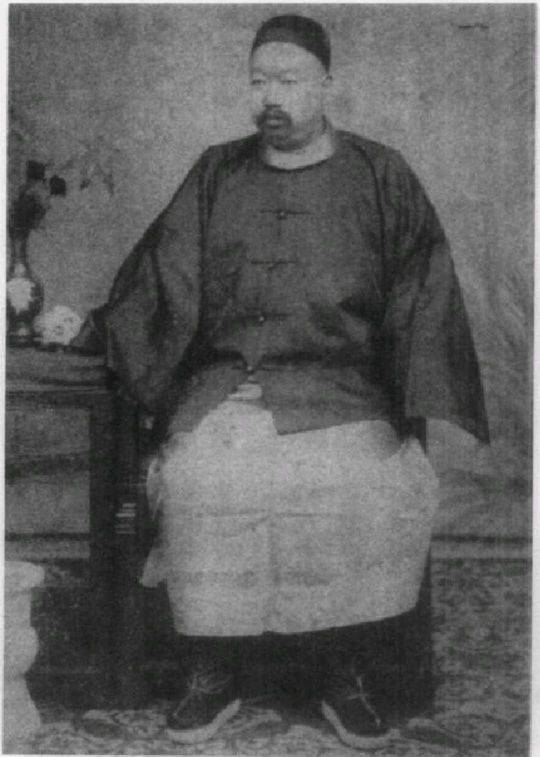

醇亲王。光绪十六年冬季去世。

醇王死于光绪十六年十一月廿一日(1891年1月1日)。

住在北京的英国人赫德说:“大部分人都不舒服,今冬气候险恶,目前我有幸身体颇佳。”他评价这场瘟疫后果时写道:“七爷(醇亲王奕譞)的逝世和老人员的消失,使朝廷今后能放手发展新的局面。未来的世纪中国将是令人感兴趣的。”

(本文作者:姜鸣,近代史学者,代表作《龙旗飘扬的舰队》。本文经作者授权,有删节,标题为编者所加。原文收录《秋风宝剑孤臣泪:晚清的政局和人物续编》,作者姜鸣,三联书店出版社。)

评论 2

你可能认识的人 2020-02-19

中药是有很重要的价值,是人们几百年实践经验的积累,应当将其科学化,向前发展。

篷筆居士 2020-02-19

作者还有点名气了