文图/林赶秋

撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长,悠长

又寂寥的雨巷,

我希望飘过

一个丁香一样地

结着愁怨的姑娘。

——《雨巷》

【人物简介】

戴望舒(1905-1950),字朝安,小名海山,浙江省杭州市人。中国现代派象征主义诗人、翻译家。曾创办过《兰友》旬刊,发表过小说《债》《卖艺童子》《母爱》;有理论合集《小说戏曲论集》《读李娃传》;诗歌集《我的记忆》《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》《戴望舒诗选》等;翻译过《少女之誓》《意大利的恋爱故事》《两次战争间法国短篇小说集》《小城》等。1950年戴望舒在北京病逝,年仅45岁。

1922年,时在浙江杭州宗文中学读书的戴望舒、张天翼和杜衡跟之江大学的学生施蛰存成立了兰社。翌年秋季,戴和施又一同进入了上海大学文学系。也在这一年,戴望舒写了一篇散文《回忆》,追述了他童年时代在北戴河发生的一个凄美的故事:他和自幼青梅竹马的曼云妹妹在海滩上玩耍,曼云妹妹为拣贝壳被海浪卷走了,他说,他当时晕了过去,其后,“我终日在海滨盘桓着,有时二三只轻鸥从头上飞过。我总也痴也似的唤着曼云妹妹,因为伊或者已化为鸥了,但是我想化作鸥呢?除非是在梦寐中罢。”他最早以“戴梦鸥”、“梦鸥生”为笔名,可见他对曼云情意之深挚。她虽然只是他的童年玩伴,但其形象肯定会影响到他今后对爱情对象的审美与选择。

“丁香姑娘”的原型

1925年6月4日,因师生参加“五卅”运动,上海大学被查封,戴望舒于同年秋季入法国教会主办的震旦大学法文特别班,准备结业后去法国留学。但第一次大革命高潮的涛声吸引了思想激进的戴望舒和他的好友施蛰存、杜衡(原名戴克崇),1926年10月,他们既加入共青团,又加入了国民党。1927年初,戴望舒由于参加革命宣传活动被捕,后经同学父亲的营救而被释放。“四·一二”事变后,戴望舒结束了在上海的学校生活,也结束了刚刚开始不久的政治生活,与杜衡一起回到杭州,施蛰存则回到故乡江苏松江。不久,国民党浙江省党部扩大反共,杭州大有风声鹤唳、草木皆兵之势,施蛰存、杜衡、戴望舒的名字竟赫然印在了9月9日《申报》的《清党委员会宣布共产党名单》中。为安全计,他们便转到松江县乡下施蛰存的家中暂避。

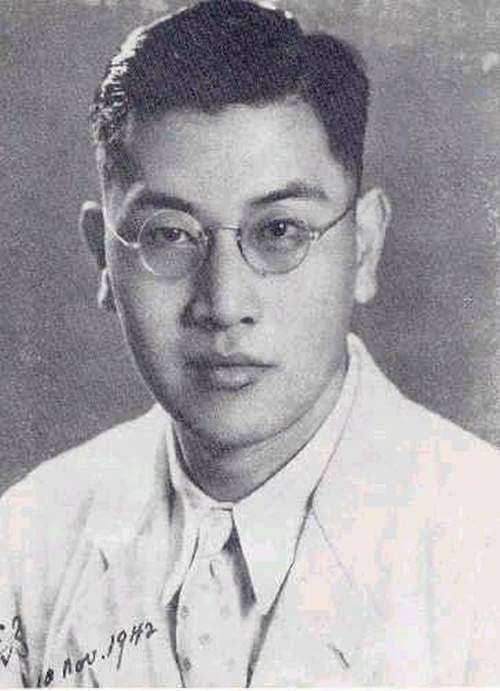

1936年时的戴望舒(右一),左一为徐迟

著名的《雨巷》一诗极有可能就是戴望舒蛰居杭州老家(位于大塔儿巷11号)时写成的。所以杜衡后来回忆说:“《雨巷》写成后差不多有年,在圣陶先生代理编辑《小说月报》的时候,望舒才突然想起把它投寄出去。圣陶先生一看到这首诗就有信来,称许他替新诗底音节开了一个新的纪元。”于是,《雨巷》就在1928年8月出版的《小说月报》第19卷第8号上面世了。

据戴望舒的长女戴咏素说:“我表姐认为,施绛年是‘丁香姑娘’的原型。施绛年虽然比不上我妈(指穆丽娟)以及爸爸的第二任太太杨静美貌,但是她的个子很高,与我爸爸一米八几的大高个很相配,气质与《雨巷》里那个幽怨的女孩相似。”这种看法显然是受了诗作发表日期的误导,不过我们把杭州的小巷如大塔儿巷看作是“雨巷”的原型应该不会太错。

撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长,悠长

又寂寥的雨巷,

我希望逢着

一个丁香一样地

结着愁怨的姑娘。

她是有

丁香一样的颜色,

丁香一样的芬芳,

丁香一样的忧愁,

在雨中哀怨,

哀怨又彷徨;

她彷徨在这寂寥的雨巷,

撑着油纸伞

像我一样,

像我一样地

默默行着,

冷漠,凄清,又惆怅。

……

细心吟味前后文,这个“姑娘”绝对没有现成的原型。“希望”一词已经泄露了个中秘密,只有对自我和现状感觉不满足,才会对未来的充满希望。诗中的“我”体现了诗人根深蒂固的纳蕤思(又译“纳喀索斯”)情结,是带有浓郁自恋倾向的自我关照;而这个“姑娘”也是“我”的镜像,同样隐喻着诗人对自我的确认。

戴望舒曾说:“诗是由真实经过想象而出来的,不单是真实,亦不单是想象。”《雨巷》一诗则几乎全部出自想象(称“我向思维”或“自我中心思维”或“白日梦”亦可),并不指向外界和具体问题,所以丁香姑娘的形象气质并不是诗人真实的择偶标准;在现实的情感需求当中,寂寥、愁怨的诗人并不想真正遇见一个同样忧郁的爱人,因为后来的事实说明:戴望舒是喜欢具有自己“阴影人格”的异性即互补型性对象的,而且倾向于不同气质性格的互补。

施绛年

被施绛年婉拒的爱

闲居无事,戴望舒、杜衡二人就在施蛰存家的小楼上以译书消遣。在这段日子里,戴望舒暗暗爱上了施蛰存的妹妹施绛年。绛年比他年幼五岁,青春漂亮,活泼开朗。而戴望舒虽然外表高大,面孔却因天花落下了麻瘢,这在他内向的性格之外无疑会添加一些自卑,对获得施绛年的好感更是一种障碍。但自恋好强的戴望舒却一往情深,心里爱之不足,还发诸诗文一咏三叹,最后终于忍不住要在自己于1929年4月发行的第一本诗集《我的记忆》的扉页上分别用法文和古罗马诗人A·提布卢斯的拉丁文诗句作出了含蓄的告白。其大意如下:

给绛年

愿我在最后的时间将来的时候看见你

愿我在垂死的时候用我的虚弱的手把握着你

在这部诗集中,如《山行》《十四行》《回了心儿吧》《路上的小语》《林下的小语》《夜是》等大部分诗作都记叙了他的初恋之痛。由于诗人与施蛰存的关系到了忘于形骸的地步,施绛年也不便以果断的拒绝来伤害诗人的心,只是报以温柔的微笑,然而诗人仅认为是绛年的羞涩,而不明白她的暗示,仍旧苦苦追求,例如他在《我的恋人》一诗中就这样写道:

我将对你说我的恋人,

我的恋人是一个羞涩的人,

她是羞涩的,有着桃色的脸,

桃色的嘴唇,和一颗天青色的心。

她有黑色的大眼睛,

那不敢凝看我的黑色的大眼睛

不是不敢,那是因为她是羞涩的,

而当我依在她胸头的时候,

你可以说她的眼睛是变换了颜色,

天青的颜色,她的心的颜色。

她有纤纤的手,

它会在我烦忧的时候安抚我,

她有清朗而爱娇的声音,

那是只向我说着温柔的,

温柔到销熔了我的心的话的。

她是一个静娴的少女,

她知道如何爱一个爱她的人,

但是我永远不能对你说她的名字,

因为她是一个羞涩的恋人。

经过一段时间后,施绛年婉言拒绝了诗人的求爱。戴望舒失恋后终日躁动不安,神情恍惚,苦不堪言。他热切呼唤自己的恋人回到自己的身边,《印象》、《到我这里来》、《单恋者》等倾吐了失恋的苦涩。《到我这里来》写得非常性感而浪漫,其首节曰:

到我这里来,假如你还存在着,

全裸着,披散了你的发丝:

我将对你说那只有我们两人懂得的话。

其灵感兴许来源自法国旧教派诗人弗朗西斯·雅姆的诗《从前我爱过……》的末节:

来吧,来吧,我亲爱的克拉拉·伊丽贝丝:

让我们相爱吧,如果你还在世上。

古老的花园里有古老的郁金香。

裸赤着来,啊,克拉拉·伊丽贝丝。

勉强答应的求爱

为了排遣内心的郁积,戴望舒与新感觉派的文朋诗友们一起去酒场,去舞会,在此时期写下的《百合子》《八重子》《梦都子》《单恋者》《老之将至》,都记录了他的沉沦与颓废:“我走遍了嚣嚷的酒场,/我不想回去,好象在寻找什么”,日本舞女(百合子、八重子、梦都子)“忧郁的微笑”使诗人“也坠入怀乡病里”,恍惚间似乎真的获得了一些身心上的代偿和安慰,他有时竟然会觉得她们“有着意中人的脸,/春花的脸,和初恋的心”。

后来,施蛰存在回忆戴望舒与刘呐鸥(早于穆时英、施蜇存成为新感觉派作家)等人的这段生活时说:每天饭后就到北四川路一带看电影,或跳舞,一般总是先看七点钟一场的电影,看过电影,再进舞场,玩到半夜才回家。然而,这种洋场生活并未从根本上减轻诗人失恋的“沉哀”。戴望舒在不同时期都爱用这个词来抒写自己的感受,如《山行》“落月的沉哀”,《林下的小语》“绛色的沉哀”,《致萤火》“把沉哀来吞咽”,《过旧居》“压着沉哀”。这个词有时也用来翻译外文,如《恶之花掇英·入定》“我的沉哀”,这反倒加深了施绛年对他的“冷漠”。某天,心力交瘁的诗人终于忍受不住徒然的期待,冲动内向的他主动约请施绛年最后一谈,希望她能接受自己的感情,否则就跳楼殉情。施绛年既为戴望舒的赤诚所感动,也为他的自萌短见所震慑,遂勉强接受了他的爱。

戴望舒急忙回到杭州,请父母到松江向施绛年的父母提亲。绛年的父母过去是不同意这桩婚事的,如今在这种情势下再加上施蛰存的支持,也勉强应承了。1931年9月,戴望舒跟施绛年举行了订婚仪式。订婚后的戴望舒终于能够在小病后品尝到爱情的些许芬芳,《村姑》《野宴》《三顶礼》《二月》《小病》《款步》(一)诸诗均洋溢着他的喜悦。但婚期却被拖延下来,施绛年提出要等到戴望舒出国学成归来并找到一份稳定的工作后方能完婚。

1932年10月8日,诗人登上“达特安”号邮轮离沪赴法。在当天的日记中,戴望舒屡次深情地提及施绛年:“今天终于要走了。早上六点钟就醒来。绛年很伤心。我们互相要说的话实在太多了,但是结果除了互相安慰之外,竟没有说了什么话,我真想哭一回。……最难堪的时候是船快开的时候。绛年哭了。我在船舷上,丢下了一张字条去,说:‘绛,不要哭。’那张字条随风落到江里去,绛年赶上去已来不及了。看见她这样奔跑着的时候,我几乎忍不住我的眼泪了。船开了。我回到舱里。在船掉好了头开出去的时候,我又跑到甲板上去,想不到送行的人还在那里,我又看见了一次绛年,一直到看不见她的红绒衫和白手帕的时候才回舱。……饭后把绛年给我的项圈戴上了。这算是我的心愿的证物:永远爱她,永远系恋着她。躺在舱里,一个人寂寞极了。以前,我是想到法国去三四年的。昨天,我已答应绛年最多去两年了。现在,我真懊悔有到法国去那种痴念头了。为了什么呢,远远地离开了所爱的人。如果可能的话,我真想回去了。常常在所爱的人,父母,好友身边活一世的人,可不是最幸福的人吗?”

从今天看,戴望舒所描述的种种互动并不能完全看成真爱纯情的表露,或许用萨特的“自我欺骗”理论去分析会更加切合实际一些。

戴望舒翻译过《少女之誓》《意大利的恋爱故事》等外国作品

横刀夺爱的推销员

到巴黎后,戴望舒一面在巴黎大学旁听,一面在一所语言学校学西班牙语。但他似乎对学位没多少兴趣,甚至没有读书计划。他在法国忙于写、译,这跟他我行我素的诗人性格有很大关系。作为戴望舒的挚友,施蛰存在国内身兼他的代理、亲友、财务总管等数职。戴望舒每月给施一定数量的文稿,施负责联系发表、出版事宜,并每月给他汇出一定的款项。但戴望舒的稿费根本不足以应付他在巴黎的生活,因此施还得在国内为他筹钱,时时接济他。后来,戴望舒进入费用比较低廉的里昂中法大学攻读法国文学史。但他在巴黎的“老毛病”马上又犯了,很少去教室听课,几乎用全部时间来搞翻译,只写下了三首小诗——《见毋忘我花》《微笑》《霜花》来抒发、缓解自己对施绛年的思念和眷恋。可惜,施绛年此时已经爱上了别人,虽然嗣后诗人也通过一些渠道听到了风声,并从通信中觉察出了绛年的冷淡,但还是半信半疑。而为了不给远在海外的诗人增添苦恼,施蛰存和其他国内亲友一直瞒着诗人。等他写信询问时,施蛰存只说:“绛年仍是老样子,并无何等恼怒,不过其懒不可救而已。”

后因参加法国和西班牙进步群众的反法西斯游行,里昂大学将戴望舒开除,并遣送回国。

1935年5月,戴望舒回到了上海,得知已在邮电部门当职员的施绛年真的爱上了一个冰箱推销员,既痛苦又气愤。他当众抽了施绛年一耳光,然后登报解除婚约,结束了为期八年之久的苦恋,再次陷入了绝望之中。《款步》(二)《过时》《有赠》《微辞》《妾薄命》《寻梦者》《乐园鸟》等是诗人从苦恋中解脱后沉重的心灵久久无法得救的呼唤,有时甚至到了“枯裂”的地步(《秋夜思》,作于1935年7月6日)。

近人分析说:留学生活上的困顿、独身,精神上的寂寞,爱情上的冷漠,至旅法回国获知施绛年移情别恋,婚变,这之间对于戴望舒的性情、心理和行为的影响是不可估量的,并引《不寐》一诗为证,进而认为这场无结果的情爱改变了戴望舒的婚恋观,甚至在他心灵深处留下女人不可信的心理障碍,在某种意义上造成他个人生活的终生不幸。

而戴望舒在与施绛年苦恋中所表现出来的心理特征,如忧郁、自卑、自恋、绝望、要强,作为一种长期而牢固的心理因素,戴望舒未能也很难与之毅然诀别。但还须指出的是:早在1929年,戴望舒已经反省到自己的问题了,当时他就在《我的素描》诗中写道:“我是青春和衰老的集合体,/我有健康的身体和病的心。//在朋友间我有爽直的声名,/在恋爱上我是一个低能儿。”

在爱的矛盾中沉沦纠缠

戴望舒与施绛年的苦恋,实际上只是戴望舒的一厢情愿,其间敏感的他也自会有所察觉和动摇,比如他在《单恋者》中明言:“我觉得我是在单恋着”;又如他在出国前编定了一册当时的诗歌创作总集《望舒草》,将包括《雨巷》在内的《我底记忆》中的前两辑全部删掉,显然是不愿那些示爱的诗篇使自己再沉浸到“绛色的沉哀”当中,因此也不想让它们再和读者碰面。

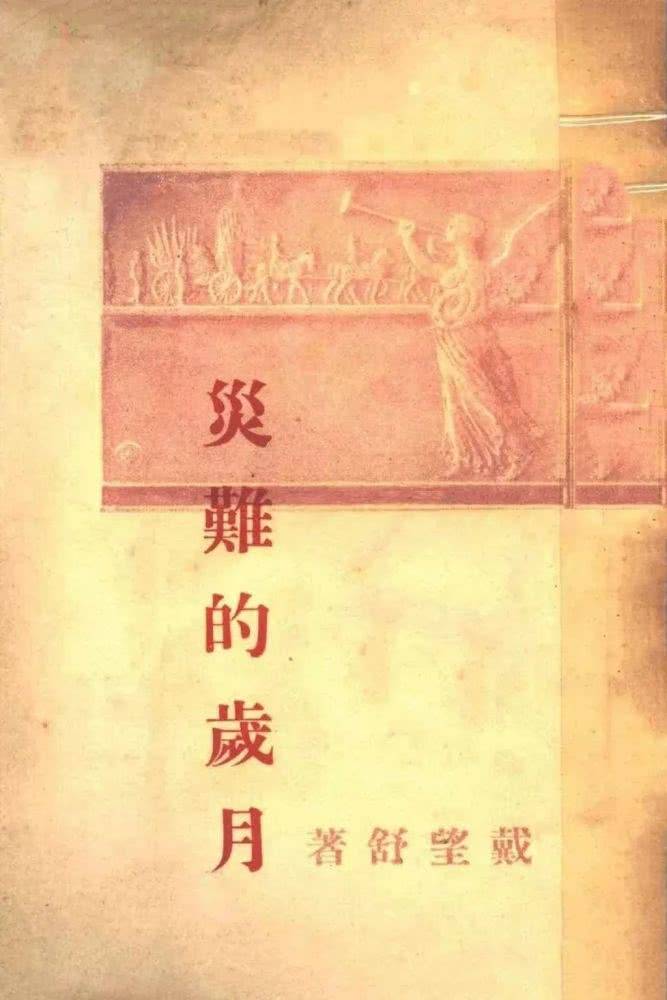

《灾难的岁月》

当然,这种举动也有诗艺上自我否定的意思,戴望舒似乎准备从此彻底放弃外在韵律(相关论述详见《现代》第二卷第一期《望舒诗论》以及1944年2月6日《华侨日报·文艺周刊》之《诗论零札》)转向自由诗体的更纵深的探索,其写于1934年12月5日的《古意答客问》(戴生前最后一本诗集《灾难的岁月》的首篇)只是一个因命题需要而产生的异数。1936年以后直到1945年,诗人才真正重新大肆地用起格律来,这之间的《眼》《夜蛾》(两者写作时戴望舒已和穆丽娟结婚了)又成为对自由诗体的最后的回顾返照。至于1937年1月出版的《望舒诗稿》又把删掉的个人情感纪录全部收编回来,个中缘由颇堪寻味,诚如周良沛所论:“事过景迁,诗人把过去的个人情感纪录,已看作一种艺术典型的表现。所以也就把某些拘于个人自我表述的文字作了修改。”

杜衡说:“从1927到1932去国为止的这整整五年之间,望舒个人的遭遇可说是比较复杂的。做人的苦恼,特别是在这个时代做中国人的苦恼,并非从养尊处优的环境里成长的望舒,当然事事遭到,然而这一切,却决不是虽然有时候学着世故而终于不能随俗的望舒所能应付。五年的奔走,挣扎,当然尽是些徒劳的奔走和挣扎,只替他换来了一颗空洞的心;此外,我们差不多可以说他是什么也没有得到的。再不然,那么这部《望舒草》便要算是最大的获得了吧。在苦难和不幸底中间,望舒始终没有抛下的就是写诗这件事情。这差不多是他灵魂底苏息,净化。从乌烟瘴气的现实社会中逃避过来,低低地念着‘我是比天风更轻,更轻,/是你永远追随不到的。’(《林下的小语》)这样的句子,想象自己是世俗的网所网罗不到的,而借此以忘记。诗,对于望舒差不多已经成了这样的作用。”诸如此类真算得上是知音之论,不但“为贤者讳”,而且“助太后悲”。

马克思说:“我们现在假定人就是人,而人跟世界的关系是一种合乎人的本性的关系;那么,你就只能用爱来交换爱……如果你的爱没有引起对方的反应,也就是说,如果你的爱作为爱没有引起对方对你的爱,如果你作为爱者用自己的生命表现没有使自己成为被爱者,那么你的爱就是无力的,而这种爱就是不幸。”残酷的事实证明:戴望舒的这场时间跨度漫长却未迎来善果的初恋就是这样的不幸,而这种有缘无份的不幸显然影响了诗人短暂的一生。

评论 0

还没有添加任何评论,快去APP中抢沙发吧!