陶春

1917年1月。胡适在《新青年》上发表了《文学改良刍议》一文,提出文学改良的八点建议,吹响了白话文运动的号角。

同年2月。《新青年》刊出了胡适的《白话诗八首》。

这批采用自然音节和自由句式,打破传统诗歌格律,内容上具备日常理趣与无邪情思倾向的尝试之作,宣告了现代文学史上第一批新诗诞生,并由此狂飙突进般拉开了白话文运动的文学实践序幕,为取代文言文在书面表述上的支配地位立下了凿源肇始之功,开辟了中国现代文学的崭新纪元。

同时,这场通过对汉语言·文字的表达与书写形式进行剧烈变革的白话文运动,加速了中国延续数千年的传统农耕文明社会(封闭)图景转向并融入世界现代文明社会(开放)图景的现代化发展进程,其深远意义,不可估量。

1917——2017。纵观新诗百年风起云涌,筚路蓝缕的发展史,一言以蔽之,即是无数代诗人如何以拿来(汲取、转化、改造与改写)主义的立场,通过“化欧(西方诗歌价值参照谱系)化古(中国古典诗歌价值参照谱系)”( 柏桦语·《如何传统,怎样化欧》),最终实现诗性话语的现代性·本土化表达并成功建立了新诗自身小传统的这样一部悲欣喜交集的冒险探索与创造史。

文学常识告诉我们,“经典”作品的出现与厘定至少必须经过数百年或上千年时间的淘洗。

但,开弓己无回头箭。

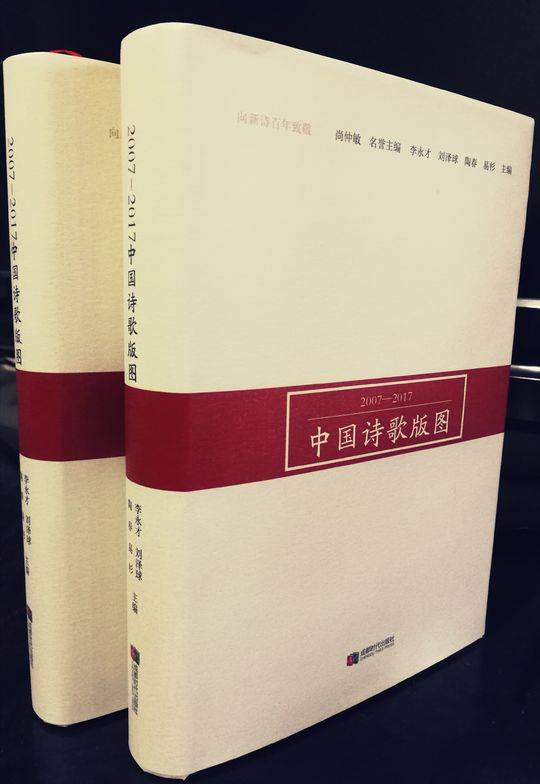

为致敬新诗百年,回应“一时代有一时代之文学”(胡适·《历史的文学观念论》·1917年5月1日《新青年》第3卷)主张发表一百年诞辰,本部选集可视为继《四川诗歌地理》(李永才、陶春、易杉主编。四川文艺出版社。2017年3月第一次版)编竣、出版之后,川地诗人跨越省际选本的视域局限(采取面向全国优秀诗人约稿、自行投稿与编委会自主选稿相结合的形式)集结“词”的精神火力,重磅抛射而出的又一次纪念升级行动。

2007——2017。这十年间,具体到中国诗歌的创作现场与变化,正如我在一篇文章中指出:从外部而言,最大的亮点无疑是网络与新兴传媒技术平台的迅速革新与崛起(网站——BBS论坛——博客——微博——微信公众号·自媒体)由此形成的诗文刊发与传播、订阅及阅读路径的前所未有的崭新格局,将先前单向度“民间——体制”思维二元对立的意识形态的鸿沟几近荡平。

同时,自媒体刊发的一些名不见经传的草根作者原创诗歌阅读及转发量有时令人惊叹,动辄数千或上万己是常态,为一些体制刊物所不及。于诗而言,或许只有“好诗”与“坏诗”之分,这一标准超越“体制”,也超越“民间”的概念定义。

诚然,网络空间、微信平台的巨大开放性与包容性,为刺激诗歌写作与传播的繁荣客观上起到了毋庸置疑的推动作用。但其双刃剑弊害之一方也同时暴露无遗:“1、诗歌写作、发表的无门槛,导致浅显化、平面化,甚至恶俗反智的诗歌盛行,诗歌创作的严肃性与诗歌内部本真的艺术价值遭遇严重垢误与诋毁。2、由于传播手段的嬗变,转发、复制与粘贴在技术上的简单快捷,一些优秀诗人的作品经过裁剪,拼贴,被模仿,被抄袭的舆论事件不断发生,对诗人群体在社会公众中的形象造成了一定的损害。”(李永才·《新诗百年:贡献、问题及展望》·《当代文坛》2017-1期)

评家霍俊明更是一针见血指出:“这并不意味着这样空间产生的诗就比以前的诗更好、更重要、更伟大。平台可以提供民主和自由,也可以制造独断论、霸权癖和自大狂。另外,更多的时候,我们已经不再关注文本自身,而恰恰是文本之外的身份、阶层、现实。”(霍俊明·《诗歌病了》)这一断言,对当下名目繁多,应接不暇举办的各类诗歌活动,颁奖典礼也具有同样的棒喝之效。

从内部而言,我更乐意接受诗评家陈超先生的噬心判断:中国先锋诗歌的二十年,事实上即是以“个人化历史想象力意识”为中心,沿着“深入生命、灵魂和历史生存”这条历时线索展开想象力(从“朦胧诗”——‘隐喻·象征·社会批判’想象力类型到“第三代诗”——‘日常生命经验·灵魂超越’想象力类型”再到90年代——“个人化历史化”想象力类型至今——以 “具体超越具体”想象力类型)维度转换的二十年(见陈超文论·《先锋诗歌二十年:想象力维度的转换》)。同时,也是敬文东先生指出的现代汉诗从“表达之易”如何走向“表达之难”的二十年(见敬文东文论·《诗得失于禀于片言:由《苍蝇》说开去》)。

换言之,新世纪开端之后的十年,以消费个体生命感官意志与欲望平复为目的的商品市场建设更加成熟,多元价值的选择与自我实现路径的全方位敞开,恰恰令深度隔阂的每一个“原子个体”更加无所适从,由科技、传媒、政治与社会资本主导的相对稳定的社会分层格局,令很大一部分数量的诗人们在以“具体超越具体”(陈超语)的想象力类型写作中在丧失了自“五四”以来,复燃于上个世纪70年代末80年代初的“自由之思想·人格之独立”的反叛·批判精神与语言革新冲动,作品内部呈现出一派瘫软智性的自欺与虚假平和气象。

无力对现实与民族记忆中的苦难及其产生根源进行深刻反思,就根本谈不上语言的介入与良知担当,思想与信仰之光的双重缺席表明了这个“众神撤离的黑夜”无法神圣。因此“我们有必要常常提醒自己,写作不是用智慧来证明一些生活的经验和遭遇,而是用作家内心的勇气去证明存在的不幸、残缺和死亡的意义,以及人里面还可能有的良知和希望。”(谢有顺·《写作的勇气》)此刻,我们不难理解诗人周瑟瑟为何近年来一直不懈呼吁诗人:“尤其是要对自我进行现代性启蒙。要有一种求异的独立写作品格,从历史与当代经验里挖掘诗歌的源头,直面传统与现代的冲 突,重建诗歌现代性启蒙精神。”

但到底该如何启蒙?或启蒙的内容、方向及路径应朝向哪几个维度展开,这确实是个问题。

翻开西方思想研究史,我们得知:“现代性”是泛指欧洲十八世纪启蒙时代以来的所有“新的”世界体系生成的诸时代特征之总称。因为其内部包含的近乎无穷多样性的复杂涵义,到目前为止,“现代性”都是一个无法定义且不确定的概念。就目前知识界达成的共识,“现代性”的核心构成大约有这样几大要素:

①个体权利。②工具理性。 ③立足于个人的民族(国家)认同与契约认同。④作为一种线性持续、无限进步的、合目的性的、不可逆转的时间发展观。

这四大核心要素,对应在诗歌现代性的启蒙精神之维,个人理解亦即应显现为:①生命个体的主体性自主建立与自我意识(包括对独立人格、个人尊严、围绕每一个体本位单元界定的平等、自由等等不可替代价值)的觉悟。②重估与尝试恢复被工具理性以科学精神消除的神话与幻想所代表的整体性思维,以及人类文明的轴心时期(耶稣·《圣经》、释迦牟尼·佛经、老子·《道德经》等)原典所彰显的超越性思维价值;不再将世界作为外部对象而恣意计算、盘剥、掠夺;从人与人、人与自然、人与社会关系的异化中回到人生的终极目的与意义的关怀与对话。③从无所不在隐秘的权力统辖、赤裸裸的数字化剥削与奴役、金钱至上及残酷竞争的丛林法则中展开对公平、正义的真理性追求。④时间状态必须被理解为过去——现在——未来本质是一个可相互繁衍、有机循环的活的整体(也即时间的过去不但包含有时间的现在与未来,时间的未来也包含有时间的现在与过去,同样,时间的现在也包含有时间的过去与未来)并将时间的统一性和自主性牢牢融汇在有限个体朝向未来指向(天、地、人、神、万物互为应答)的具体感受之中。

正如马克斯·韦伯指出:一方面,启蒙运动以来的“现代性”带来了社会经济的发展和现代政治体制的进步(从乡村到城市、从共同体到社会、从自然意志主导的礼俗社会到理性意志主导的法理社会)另一方面,这种“启蒙理性·现代性”随着“工具理性(思维)”的无限膨胀与扩张,也同时导致了对文化、个体生活的囚禁、异化与“殖民化”,甚至极权主义的诞生。因此福柯在《何为启蒙》一文中指出:“现代性”是一种批判的态度,是同自身建立起关系的方式。所以,我们可以认为至少存在这样两种“现代性”,一种是社会领域的“现代性”,源于工业和科学革命以及资本主义在全球的席卷与辐射,另一种是美学“现代性”、文化“现代性”,而隶属文学艺术创作中的“现代主义文学”就属于第二种文学·美学的“现代性”,在很大一部分程度上是对前一种“现代性”的质疑、反思与批判。

具体到诗写活动中,诗人对“现代性”的追求即是对“自由”表达与创造的不懈追求——“追求新颖和独创的主导性冲动”以及“对新事物永无休止的探索活动”(【美】·丹尼尔·贝尔语)并最终在“另一个灵魂与精神构筑的词语内在时空”与自我相遇一一“现代性不在我们之外,而在我们内部。它既是今天又是远古,既是明天又是世界的开端,它经历了千载却又刚刚诞生。它说的是纳华语,写的是公元9世纪的汉字,同时又出现在电视屏幕上。完整无损的现时,它刚刚出土,抖掉千百年的灰尘,面带微笑,顷刻间便腾飞起来,并从窗口消失。时间与记忆并存,现代性与最近的过去决裂只是为了拯救几千年前的过去并把新石器时期丰满的形象变成我们当代的形象。我们在其不断的变化中寻求现代性却从未将它捕获。它总是逃掉,每次相遇都会潜逃。我们拥抱它,它却转瞬即逝;它只是一阵微风而已。它是一瞬间,一只在一切地方,又不在任何地方的鸟儿。我们想活捉它,可它却张开翅膀并化为乌有,化作一束音节。我们还是两手空空。于是领悟之门微微打开,‘另一个时间’,真正的时间出现了,这就是我们一直在不自觉地寻求的时间:现在,现时。”(【墨西哥】帕斯 《对现时的探寻》)

“殉道应流血” (弘一·《咏菊》)。灵魂声音的孤绝捍卫与守护永远是少部分人的事业。虽然“文学”这块公共墓地,总是允许诸色人等自由出入。但无论基于何种目的或动机,作为意识的自我觉醒与复苏的生命个体,一旦听从“内心的迫切需要”而重拾起遗落在时间写字桌台上那只蒙满尘埃的“笔”,试图重燃曾被自我中断的诗思激情、美学理想与言说抱负,仍不失为一件值得兴庆之事。在这十年间,以欧阳江河、尚仲敏、李亚伟、邓翔、向以鲜、潇潇、李永才等为代表的一部分“朦胧”或“第三代”诗人的陆续强势回归,成为诗坛(也是本选集中)一道瞩目靓丽的风景。对此,尚仲敏有着极为清醒的认识:

“一些曾经十分活跃的诗人忽然销声匿迹了,这并非因为他们对诗歌信念的动摇,问题十分简单:没有什么可写。我有很长一段时间没有写诗,这并非说明我已远离诗歌,恰恰相反,经过岁月的积淀,我对诗歌已经达到了内在的坚定……诗歌毕竟不会消失,我们被它照彻,当沉睡在我们内心的创造激情和旧的炽烈被它点燃,我们便被一种前所未有巨大的光荣所贯注,并确信我们值得毫不犹豫地把一生贡献给诗歌这种‘荒诞’的事业。”(尚仲敏·《人们对诗人工作表示轻蔑的理由》原载《红岩》2017-2期)

是的,只要“人类”一息尚存于这个星球,只要我们的母语尚存于我们脚下立足的大地,只要人世间仍然存在诸多不公与不幸,存在着诸多被侮辱、被践踏与被伤害的……诗歌,就不会消失!

“在这贫困的时代,诗人何为?”/“你说,他们就像酒神的祭司,在神圣的黑夜里走遍辽阔大地……”(荷尔德林·《面包和酒》)在以沉默与忍耐之根清晰吮吸内心意念的浩渺虚空中,诗人守护着语言。守护着这“无”。守护着这“无用”。守护着这“道”。毅然“践行着自身远古时代的角色扮演,以祭司、巫师(或预言)、歌者、信使的四重身份,将自身没入到这原初泉源时空的语言敞开的黑暗与混沌之境中,领受那原初语言·天命的指派,作为有准备的必死者,他将冒险以生命传递被神灵的消息攫住的神圣悲伤与喜悦,并对那不可言说的事物,保持深深敬畏。”(陶春·《再谈诗者的职责》)

本选集共收录入分布在全国31个省(含直辖市、自治区)的265名诗人于2007——2017之间创作的500余首精品力作,按体格要求,行数均为控制在40行以内的短诗。

相比组诗与长诗,要真正写好并完成一首短诗,呈现“一粒沙中的三千大千世界”或“刹那即是永恒”……其难度或许以“堪比登天”来形容丝毫不为过分。无论是贺拉斯在《诗艺》中强调的:“诗当简短、精确。”,还是特朗斯特罗姆所言:“诗的力量在于凝练。”,二者的话锋都不约而同指向一个核心,那即是——诗,作为这样一门词语的炼金术技艺:必须以高度浓缩的语言(在有限的分行文字中),吸纳入我们所有的感觉、记忆、情感、直觉、知识……并抵达至“每个词都在聆听即将发生的奇迹”之境(特朗斯特罗姆语)。

诗人向以鲜则更为干脆指认道:“短诗是诗人的身份证,长诗是诗人的通行证。”

通过“管窥一豹”式对这批短诗的抽查阅读,我们不难发现入选诗人因各自的美学旨趣、技艺水准、诗思深度的不同,在词的“体验——经验——超验”之维供奉、折射而出的心灵光束堪称琳琅满目,异彩纷呈。从小处而言,有着“修辞立其诚”《周易·乾·文言》的珍贵生命品格。从大处而论,则有着“诗者,天地之心。”(《诗纬·含神雾》)的悲悯情怀与为万物立命·复性的恻隐雄心。

在应对与处理时代复杂生存境遇的能力上,诗写技艺普遍表现为诗评家陈仲义定义的“综合诗写流向”:对万千细小事物的亲和、异质材料的涵纳、不同语境的渗透、相互间的映照、对话,在互文框架上,应对着历史、文化,开始各种复杂思绪与体悟的诉说策略。同时,叙事不再意味着一种技艺,而意味着存在——言说方式的改观,在表现更为复杂的生存——精神景象时,拥有了抒情难以替代的功能。(见陈仲义著《中国前沿诗歌聚焦》·2009年·中国社会科学出版社)

上述种种迹象表明,新世纪以来(遴选入本集中)这批最具“文本”代表性的诗人在坚持生命个性表达与试图建立鲜明的个人语言风格(民族性·现代性·本土性·个人经验相融)上都作出了各自种种不懈的努力与斗争,但,其激烈与白炽化的程度远未能达到“一种寂静澄澈另一种寂静,一种伟大激发另一种伟大”的惊心动魄(【 美】哈罗德·布罗姆语)。

同时,我还注意到一个令人担忧的问题,任何时代选本中一些作品的同质化倾向之所以难以避免,除去诗人们在相互阅读不同时代诗人们创作出的“公认”的“经典”作品过程中,无意识被一些很容易引发共鸣的“词”或“意象”(而非深探细究隐藏在这些“词”或“意象”背后的精神驱动力源头与出处)击中,“交叉感染”式的,这些共同的“词”或“意象”(也许是由同辈或前辈同行终其一生,以命换取的探索“结晶”)被迅速移植或顺手牵羊进了自我正在抒写的作品,变成一种花里胡哨的空洞点缀或炫耀某种时髦用法的修辞之“新”,这样的浮躁心理表现与投机取巧的猎窃行为,显然冒犯与玷污了词语之于写作内部意味着不可重复的神圣创造伦理与秩序建设。

其次,还有另一个最重要的原因,那即是诗人们对处于同一个时空现场发生,共同见证、经历并呼吸着的同一些重大历史事件或已被日常生活牢牢遮蔽的司空见惯的琐屑生存细节及裂隙由于在视野、学养及思想根底上的准备不足,使得这些投射在大脑内部的信息,无法得到诗思的滤化、净化与升化,从而进一步导致认知与洞察能力的普遍“弱视”与似是而非的“恍惚”,这就对诗人的语言自觉意识与深入词语内在空间召唤出事物本质的命名提出了更高也更为苛严的要求。

从这个角度看,新世纪以来继续屹立并高擎语言·文本创造意识的“先锋”“探索”“实验”精神义旗的民刊,譬如《飞地》、《卡丘》、《存在》、《独立》、《后天》、《非非》、《地下》、《元写作》、《葵》、《明天》……仍具有“体制”刊物无法也不可能取代的优越与合理存在之必须与必要。

在人口高速流动、徙迁,心灵与现实地标所对应的“故乡”业已沦丧,生存图景模式遭遇全球化、一体化“逐异”的今日,本选集中以诗人当下实际生存地为据划分的“南卷”和“北卷”,并不具有严格(秦岭·淮河一线为界)地理概念上土生土长的“南”“北”意义。这也预示了两千多年前不论是在《楚辞》描述的南方地理中孕育的忧郁、神秘与巫性美学特征,还是《诗经》描述的北方地理中犷练、硬朗、真朴的美学特征正逐渐成为一种遥远的想象与传说。

本选集打破先前一旦诗集编选,作品就按拼音姓氏字母的先后或姓氏笔划的多少排序惯例,而以稿件收录的自然先后时间排序。在入选诗人名单的最终确定上,经编委会认真讨论,决定通过文本细读,以“诗质”优胜劣汰的票决方式逐一筛选而出。

最后,要特别鸣谢叱咤风云于上个世纪八十年代诗坛的“大学生”诗派代表人物、“第三代”口语诗歌源头性诗人尚仲敏先生。因为他的鼎力资助,本部选集得以顺利出版。这有力印证了八十年代中后期回荡在川地各个诗歌码头:“有仲敏的地方,就有江湖中翘首的传说,血性与道义出没”之说绝非虚妄之言。由于繁忙的外部事物,他没有实质性介入本部诗集的编选及定员、定稿工作,这样的绝对信赖与无私付出令编委会诸兄弟成员唏嘘且感动不已。

还要感谢诗人易杉先生。七月流火,酷暑难当,蜗蜷于不足8平方米的书房如沐超级桑拿,汗如瀑下。他索性解除了披挂于自我身体之上最后一缕象征人类文明的遮羞布料,以忘我的巨大热诚与牺牲姿态持续战斗在电脑旁,动辄“熬”以一个又一个通宵。从收稿、统诗,到录入作者名字及作品名称,全经由他一人之手完成,工作之艰辛,卷帙之浩繁,须持相当的耐心、细心与恒心。

行文至此,我决定就此打住,并以霍俊明先生的一句话作为本文结束:“但是我们要清醒地意识到,历史不会收割一切。稗草永远是稗草,灰烬就是灰烬。诗歌史只是由真正的诗人来完成的。也许,这就是诗歌的真理。”(霍俊明·《“写诗的人”与“诗人”》

2017-8-3于成都

*诗歌不会消失,我们被它照彻。

诗人尚仲敏语(原文见尚仲敏诗集·《始终如一》自序·橡皮出版·2016年1月)。

评论 0

还没有添加任何评论,快去APP中抢沙发吧!