文/阚文咏

说起字库塔,相信很多年轻人会感到陌生。所以,当我看到一张古塔照片时,以为是佛塔或风水塔,完全不知道它就是字库塔,而且,还是李庄的。

我的想象瞬间被更新,原来,李庄还有一座字库塔。我有些惊喜,也充满疑惑,它怎么会深藏在不为人知的历史底片中。

李庄字库塔(梁思成摄 林洙供图)

照片上,字库塔处于仰视的角度,这也许是拍摄者有意为之,以突出它的遗世孤傲。塔高约十米左右,塔身为三层八柱体,每层之间有精致的塔檐。二层塔檐下是残缺的石楣,上有“字库”二字,字迹如沙画,模糊而脆弱。石楣下为洞形投放口,左上方是十字花出气孔。印柄型的塔顶线条流畅,婉转优雅。几株细小的野草从塔尖冒出,似在迎风摇曳,向灰暗的天空展示它顽强的生命。

让人惊讶的是,这张老照片,竟是建筑大师梁思成拍摄的。从清华大学建筑学院信息中心的档案记录看,照片摄于1940年,地点是在李庄板栗坳乡间。那时,梁思成刚到李庄不久。

字库塔的故事

1940年,“同大迁川,李庄欢迎;一切需要,地方供给。”一封16字电报拉开了众多文化教育机构撤迁入川的序幕,同济大学、中央研究院历史语言研究所、中央博物院筹备处、中国营造学社等文化机构于1940年秋迁往李庄。一批学者大师借居在李庄板栗坳,正是在此,梁思成发现了这座字库塔。

显然,梁思成对字库塔进行了一番测量(照片上的竹竿是注脚),再选好角度,举起相机,稳稳地按下快门,为它拍下一张标准照,这也是李庄字库塔留存于世的唯一见证。

李庄字库塔远景照片(梁思成摄 林洙供图)

梁思成在李庄期间,拍下的照片并不多,即使像李庄的头牌风景奎星阁,也未进入到他的镜头,这可是“上海到宜宾二千多公里长江江边建造得最好的亭阁”,梁思成这样夸赞过它。可见,这座字库塔于他来讲,有着特殊的意义,以至于珍惜每一张胶卷的他,在离开字库塔时还屡屡回望,忍不住再次架起相机,拍下它孤独的远景图。

字库塔也称敬字塔、惜字宫。在我的故乡川南一带,简称为字库。虽到今天,字库塔在全国很多地方已绝迹,但它曾经承载的信仰仍然值得回味与尊重。古人认为文字是神秘的,传说中,仓颉造字后“天雨粟,鬼夜哭”,因为上天害怕人类识破天机。而人类正是由于文字的出现,才脱离了野蛮进入文明。人若不识字,就是混沌蒙昧的,所以,小孩一旦开始拜师识字,就叫发蒙,意即去除蒙昧、开启智慧。在古人眼里,文字纸墨都是“圣贤心迹”,不可亵渎。因此,凡是字迹之纸,均不丢弃,即使毫无用处的废纸字墨,也不能使之受到玷污腐烂,而应集中焚化,以表达对文字的敬意。

为此,古人编撰了《惜字律》《惜字征验录》和《文昌帝君惜字律》等劝善书,一些地方还有《惜字条约》和惜字会、敬字社等。主要活动是搜捡字纸,建造焚字之炉——字库塔。到明清两朝,字库塔普遍流行,尤其在南方,书院街口、场镇路边常设有造型各异的字库塔。有的书香门第或大户人家,还会特别修建一座属于自己的字库塔。

字库塔下郊游的先生夫人们。左起逯钦立、董作宾、李济夫人陈启华、董作宾夫人熊海平等 (董敏供图)

在川南一带,不识字的人被叫做“睁眼瞎”。因为不识书中世界,等于屏蔽了世间万象。若想下辈子不当“睁眼瞎”,就得爱惜字纸,去字库为字纸送终。于是,字库塔前常常会有一些老人烧纸上香,祈求来生能做读书人。

民间的信仰,终会产生各种故事。比如老翁拾字,就是已故诗人流沙河在《故乡异人录》记载的,说他老家有个何老太爷,家有良田百亩,也算富贵之人,可惜患有眼疾,视物模糊,他认为这是自己不识字的报应,于是,每日背着写有“敬惜字纸”的竹篓,提着火钳,沿街拾字纸于篓中,再背到字库塔去焚化,以求惜字得福、重见光明。

板栗坳的先生们

那么,李庄字库塔背后,有没有故事呢,带着梁思成拍的照片,我来到李庄。

到了板栗坳,第一眼看到的,就是中央研究院历史语言研究所旧址——栗峰山庄。这儿原本是本地张氏家族聚居的院落群,用今天的话说,就是一个社区。由多个各有其名的独立宅院组合而成,如牌坊头、下老房、桂花坳、田牑上、茶花院、戏园子等。中研院历史语言研究所、人类体质学研究所以及北大文科研究所均安置在各个宅院,一批研究历史经书、考古训诂、语言文字等文史学科的先生就隐居于此,比如“戏园子”中就堆满了甲骨文,”牌坊头”上则存放着成百上千麻袋的明清档案,而“田牑上”的院子里,整整十个大房间都是史语所的图书馆,里面有中文书籍十三万多册,西文书籍一万多册,中外杂志二万册,为战时后方藏书最多、规模最大、内核最强的文史图书馆。以方便内迁李庄的学府机构查阅图书,即使李庄之外的学者,也有千里迢迢、专程到板栗坳查资料的。当时的李庄,之所以能成为战时四大文化中心之一,主要原因,是有了板栗坳这个文化高地。

李庄板栗坳“田牑上”,是战时后方最大的文史图书馆(董敏供图)

我在附近找到几个当地人,把字库塔的照片翻给他们看。他们说,这是张家的字库,很久以前修的,地点就在那边山坡顶上。只是被拆了,人们将砖头石块拿去修了房子和砌猪圈。我问什么时候拆的,他们说,大约是上世纪八十年代。

顺着他们的指点,我看到了字库塔所处的位置,正好与栗峰山庄遥相对望。虽然现在塔影全无,但当年开门见塔的意境还能想象。我忍不住按下时光倒退键,仿佛看到曾经隐居于此的先生们,茶余饭后走出山庄,散步论道,观塔养神,这是一幅毫无违和感的画面,一群研究文史的先生,与阅历过无数“圣贤心迹”的字库塔,在一个僻静的山坳里两两相望。若将时光再往后退,眼前出现的将是另一个情景:张氏族人们在族长的带领下,抱着一卷卷练笔的纸墨,或者残缺的书本,朝字库塔走去。在入塔点火之前,还有一个虔诚的仪式,譬如祈文诵读、下跪磕头之类,尔后,火光腾起,字纸化作青烟,从塔顶冲向天空。

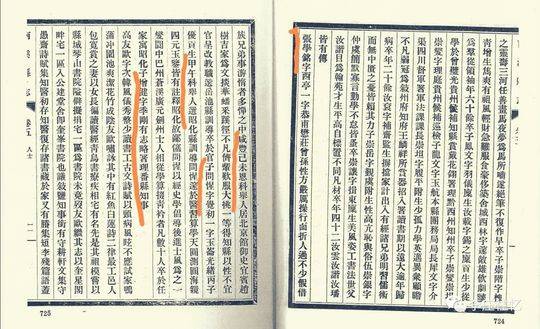

板栗坳张家第五代中张学铭一支(南溪县志)

一场幸运的相遇

我决意走过去看一看,或许字库塔的基座还在。从栗峰山庄到字库塔,直线距离不过千米,但须绕过曲折的小道和逼窄的田坎才能抵达。所幸一路上,乡邻们讲的故事缓解了行路的紧张。

他们说的是,张家修建字库塔的民间传说:

相传两百多年前,有张氏兄弟二人,因为阴阳先生的指点,从李庄坝上迁居到板栗坳的犀牛山上,并在犀牛背上修建了栗峰山庄。从此,借了犀牛的灵性,张家顺风顺水,兴旺发达。而当初为张家指点风水的阴阳先生,因为道破天机遭受天谴,成为双眼失明的瞎子。张家人虽然兑现承诺,将瞎眼阴阳接到家中供养,但时间一长,不免生出各种嫌弃,最后竟派他去推磨,整天就是瞎转圈。这事让阴阳先生的徒弟知道了,发誓要让张家受到惩罚。于是师徒合谋,再向张家献言,说张家还需在栗峰山庄周围挖四个水井,在犀牛山尾建一个烧砖瓦的窑房,于山前修一座字库,这样方可保护张家锦上添花、长盛不衰。张家人不知是计,一一照办。结果,犀牛山的四只脚陷进了水井,牛尾处有窑房火烧火燎,牛头前的字库是拴牛桩,使之不得逃脱,于是,犀牛慢慢死去,张家也就逐渐衰败。

此说也许是当地乡民“眼看他起高楼、眼看他宴宾客、眼看他楼塌了”之后,倒推出来的八卦段子。我在《南溪县志》上查到,清朝中后期,李庄镇考科取士、中举上榜的人才,多是板栗坳张家的,李庄流传甚广的“张家的顶子(官帽)”一说,多半由此而来。可见,字库塔的修建并未影响张氏家族的兴盛,反而说明张家人对文化的尊重,并实现了读书人“修字库、发科举”的愿望。过去的人们,尤其是没有文化的乡民,在解不开盛衰转换的魔咒时,总是甩锅给风水,认为世间的得失成败,取决于阴阳先生的相地之术。所谓时势造英雄,说的就是时代对个人、民族乃至国家的影响。李庄板栗坳张家,兴于清朝盛世,衰于民国初始,究其所以,时代潮流而已。

来到字库塔所在的山坡,坡上长满了思茅草,茂盛而荒芜。乡邻们指着坡顶上的一棵黄角树说,就在那儿。

字库塔下仅余几块遗石残砖和身后的黄桷树(王荣全摄)

我来到黄角树下,拨开周围的野草,寻到好几块已长青苔的残砖,以确定这是字库塔的位置。我有些失落,怔怔地望着前方的栗峰山庄,想起那里曾是烽火中国的大书案,忽然间,我为这消失的字库塔感到十分庆幸。因为在它的有生之年,见到过像傅斯年、李济、董作宾、陶孟和、梁思永、李方桂、李霖灿、吴定良、陈槃、劳榦、梁思成、林徽因、刘敦桢、凌纯声、芮逸夫、吴金鼎、郭宝钧、夏鼐、曾昭燏、罗尔纲、任继愈……以及到板栗坳来访的梅贻琦、罗常培、金岳霖、李约瑟、费正清等中外大家,这可是一个庞大的学者天团,能与他们相逢,实在是身为一座字库塔最大的荣幸。

而我,也有些欣慰,因为,我找到了梁思成先生为这座幸运的字库塔拍下的照片,又在它曾经亭亭玉立的地方,拾到几块遗石残砖,还见到一棵黄角树,正在它塔址上生机勃勃地成长。我相信,这就是它的今生。

(作者系抗战时期李庄著名乡绅罗南陔的曾外孙女)

评论 0

还没有添加任何评论,快去APP中抢沙发吧!