封面新闻记者 张杰 视频 吴德玉 李雨心 实习生 甘昕祎

一位学者如果真把学问做透了,就会融进了他的生命力,变成了他自己的一套眼光。赵毅衡就是这样。他运用几十年符号学训练所得的一套眼光,帮助他能更精密、准确地思考一切事物。比如他这样分析“追星”这种精神状态,“歌迷、影迷、球迷等‘粉丝’,从大量零星材料八卦‘星闻’,建构崇拜对象。虽然不是真实主体,对他们来说,却比真实主体更重要。我们可以把这种身份集合成的主体,称为‘拟主体’。而拟主体并非真正的主体,因为他没有意指能力,也没有责任能力,只是一个意义解释的构筑。”

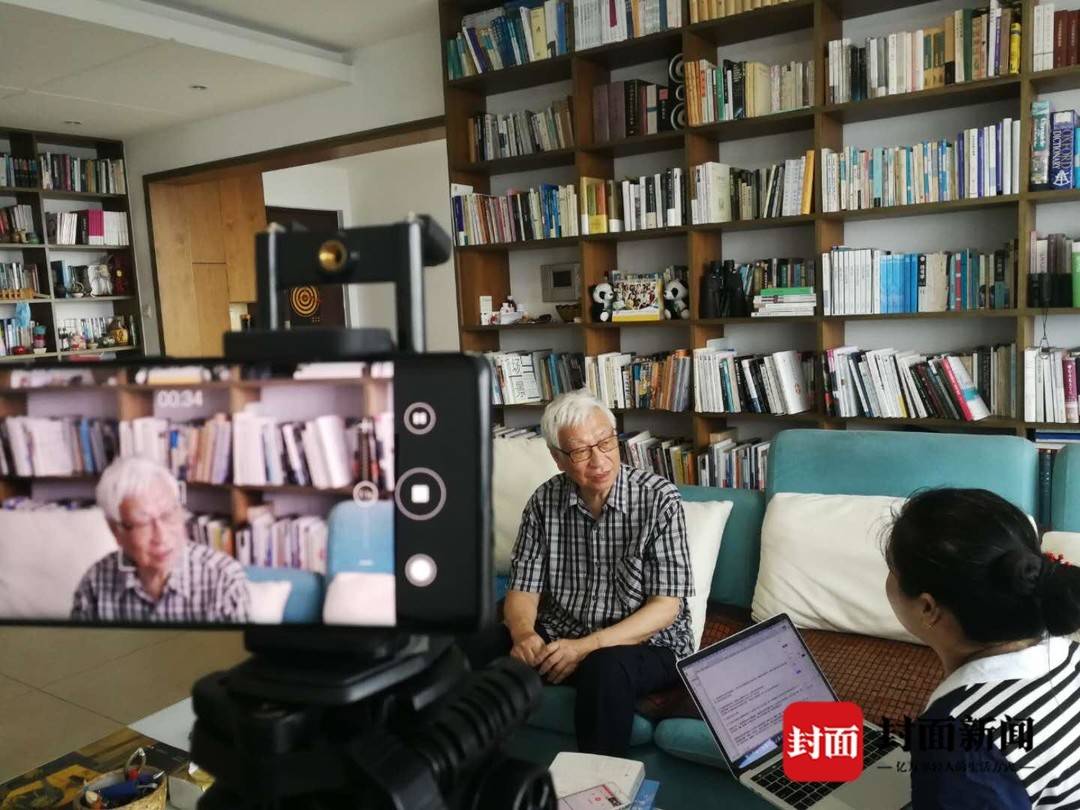

2020年7月的一天,封面新闻记者在赵毅衡先生于成都九眼桥附近的家中,跟他有一番面对面的详细深聊。听其言,观其神,能深切感受到,这是一位在人类文化生活的精神地基层面工作的原创性学者。

虽然年事已高,但赵毅衡思维非常敏捷,既深刻,又灵动。谈文艺,技术,形式,文旅融合,钱钟书,张爱玲,人工智能,小冰写诗等等,金句频出。如果稍加注意,就会发现,对符号、形式的重视,贯穿进他的很多观点。

赵毅衡住在川大老校区旁边,市中心,九眼桥。但除了家、学校两点一线之外,很少出门。虽然已经在川大工作、生活15年,但他对成都不是很熟悉,偶尔出门也会“迷路”。四川话水平,只限于打车的时候,跟司机说一声:“川大东门”,很多时候还会被司机戳穿,“你这四川话说得不像。”

封面新闻记者在赵毅衡家中采访

封面新闻:您2005年回国,一大目的就是要在这边带出一个符号学的研究团队。15年过去了,“符号学川大学派”算是基本上建立起来了吗?

赵毅衡:可以这么说。当初回国,最主要的想法就是,我认为符号学在中国会更有好的发展前景。回来15年,我最满意的是,看到全国有一批年轻学人学习、研究、运用符号学,并取得很好的成就。以四川大学“符号学传媒学研究所”为集合点,目前大概有30多人在各地高校中,初步形成了一个“符号学川大学派”,这或许是欧美之外第一个思想体系有自己特色的符号学派。

封面新闻:您在伦敦大学教书近20年。那总体是怎样的状态?回想起来,会想念在英国的生活吗?

赵毅衡:那时候的生活是比较单纯。除了上学,跟社会没太深接触。我也很难深入那个当地社会。不管在哪,我的生活都非常简单,就是在家待着。有人关心我,新冠肺炎病毒肆虐期间,在家怎样。我说,我本来就在家里待着。无论是否有新冠病毒的存在,于我而言,我的生活方式没有太大变化。

封面新闻:符号学,形式论,在很多人看来是西方学术。您怎么看?

赵毅衡:符号学,形式论,按教育部的学科划分,的确是被划在“西方文学理论”下。这样做是不准确的:首先,符号学不是一种“文学理论”,说是“文化理论”还比较妥当,因为它贯穿于文科许多科目的思考之中。其次,它不是一种“西学”,中国是有世界上第一个以符号来解释世界万物的体系,就是《周易》。用一套非常抽象的符号,来解释世界上所有的事情。这是极高的抽象。中国自古是符号学大国。中国古代出现了第一个,或者全世界第一个符号学派,就是先秦名家。汉代中国几乎是符号治国。河图洛书,阴阳五行,风水术数,都是符号;唐代的因明唯识学,禅学;宋明的理学心学,晚清王国维等人的学说。中国的符号学遗产无比丰富,让西方学者赞叹。

封面新闻:现在在说传统文化复兴。赵老师你有什么好的看法和建议?

赵毅衡:传统文化复兴,不要弄成只复兴儒家文化。传统文化是很丰富的、多面的。先秦的文化,包括墨家,有很多逻辑思想。传统文化覆盖很多方面。每一家都有缺点的,儒家并不是没缺点的,中国古代好东西非常多,需要复兴,但古人并不见得每个事情都做对了,比如说中国女人缠了1000年的小脚,我们弄清原因了吗?

封面新闻:在很多人的印象中,学术著作都长着一张枯燥的面孔,很不容易读进去。但我读您的学术著作,虽然信息量很大,话题进行得非常专业深入,却依然保有文笔的灵动。也就是说,就算不是专门研究符号学的,只要有基本的阅读能力,思考的兴趣和足够耐心,就能看懂您写的学术书。您当年的博士论文笔记《当说者被说的时候》及随后的《苦恼的叙述者》,为国内叙述学研究带来新风。您是如何做到同时兼顾专业和大众阅读的平衡的?文笔对学者重要吗?

赵毅衡:表达能力对于学者非常重要。汉语是非常强大的语言工具。如果表达不清,不仅仅是文字问题,更是思想问题。证明你没想清楚。理论家如果写的让读者都看不懂,也没有兴趣进入,这是不对的。如果写的东西面目可憎,让人没有阅读的兴趣,首先可能是写作态度问题。上世纪80年代,我在国外留学,在国内发表论文。有国内的学者给我反馈说,你在国外怎么没学到西方的现代学术语言?他的意思是,我的文章没有翻译腔、学术腔,写得很实在。我认为,这是极高的褒奖。如果一个问题弄明白了,你的表达就不会晦涩难懂,不会带翻译腔。写论文,写学术著作也要把文字写漂亮些。理论家写东西不可以面目可憎,读起来令人难受。总之,学者要有“两副笔墨 ”,文笔要漂亮,把论文写得面目可憎,是要不得的。

封面新闻:互联网时代,新技术浪潮汹涌澎湃。虚拟符号,技术变革,也是符号的演进。你关注吗?

赵毅衡:必须关注。这是符号、意义方式大改变。没有符号,我们无法表达,也无法解释任何。符号无处不在。网络上的符号当然也是符号。

封面新闻:新技术日新月异。任何人如果要一直跟得上,是很难的。您是如何年龄的障碍去关注、研究新技术带来的新符号的?

赵毅衡:媒介是分代的。就像音乐的风格也会分代一样。我的学生会做游戏符号学、运动符号学、行为艺术符号学,甚至整容符号学等等, 做得比我好。

封面新闻:您如何看待机器人写诗?很多人认为,机器人跟人的本质差别在于,机器人没有人类的情感。

赵毅衡:情感是可以模仿的。我认为,关键在于选择的能力。机器人可以24小时后不休息,一直写诗。一夜之间可以写一万首。但关键是,这一万首诗里,哪些是能成立的,是好的?这还是由人的选择来决定。也就是说,人工智能缺乏的是元符号能力(“元符号”符号学术语,是“关于符号的符号”,只有人具有。),对品质的判断能力。我想,这个价值判断、决定权,人类还是不能放弃。按钮让给机器,就会置人类于非常危险的境地。

封面新闻:有时候会出现的一些科技狂人,在人工智能技术上狂飙突进,造成一定的伦理困境。

赵毅衡:目前人类还是没法完全解除这种狂人带来的危害。因为技术的确给人类带来很大的福利,解决了很多问题。人工智能给人类带来的一个大问题是,机器取代人工,会导致严重失业。这是一个大危机。因为人没工作就要找事情做,会导致很多恶的发生,甚至会演变成人要靠机器养。我们每个人都离不开手机,这也是一个困扰。因为如果手机一直不离手的话,基本上也就等于手上接了一个芯片。这个是不太妙的。将来或许脑子当中也需要嵌入芯片一样,进行人机全结合,到最后我们是机器还是人,就有点搞不清楚了。当然我有点夸大其词了,但机器把人摄魂,已经开始了。

封面新闻:现在讲求功利的心态比较常见。长时间扎根基础学科的学问,需要安守寂寞的耐心。因为还可能会面临一些“没用”的评价。在您看来,书斋里的学者与大街上的民众,学院与社会,应该是怎样的良性关系?

赵毅衡:到处听人感叹“学院的东西,到社会上谁看得起?”这是什么话嘛!学院的评价标准就是跟社会不一样,不然要学院干嘛?任何真正学术意义上的突破,都不是追求立即生效的实际利益。学术正因为“无用”才走在前头。一些人总是搞不清楚,觉得书斋里的读书人,不关心黎民百姓,不关心实用,就失去了读书人的责任。但读书人不能失去貌似“无用”的好奇心。学问是好奇的产物。这个世界,不全是所有的事物必须要“有用的”。比如天体物理的一些理论,很长时间都无法证明。一些数学基础性问题,很难说它有什么实际用处。但是一个问题,能被提出来,提得好,本身就是对人类知识能力的一大推进。它什么时候有用,或者有什么用,是我们在短时间往往无法确知的。

封面新闻:有的人过于崇拜青春,也有人说“一代不如一代”。从您教学接触年轻学子的经验,感受如何?

赵毅衡:懒学生一直有,但有出息的也一直有,而且一代比一代多。崇拜年轻人,没有必要,我们都年轻过,想起年轻时犯的错不得不脸红;轻视年轻人,更是短视,年轻人必须比我们强,不然历史就在我这里停住?绝对不会!我只是过客,一生只是消失在风中的一声叹息。

评论 2

狂欢 2020-08-04

唯有叹息!

我住北渡口 2020-08-04

一声叹息而已...