蒋蓝/文

张献忠重用传教士的动机,首先在于铸造天象仪、地球仪。这满足了他极大的好奇心。

1645年,张献忠给两位天学国师利类思、安文思下令:制造天球仪与地球仪。二司铎接旨,立即绘制设计图并指挥数十名工匠费时半年用红铜铸成,另造日晷配合。成都周边彭州以及荥经县、瓦屋山历来产铜,但他们使用的铜应该不是来自铜矿,而是直接用抢劫而来的铜器皿、佛像熔铸而成,这与大西国铸造“大顺通宝”和“西王赏功”近似。

经历8个多月的奋战,两个铜质仪器完工。

造天书观天象

对“天”极度痴迷与虔信

“按二球之大,须二人围之。天球有各星宿及其部位,七政星官环列其上,配以中国天文家所演各畜类;又分二十八宿,以合中国天文家之天图。而地球分五大部州,国名、省名、城名及名山大川历历可数;经线、纬线、南北两极与黄道、赤道、南北温道无不具备。至于日晷,列有黄道午线及十二星官与各度数,日月轨道如何而明,岁时因何而定,了如指掌。”完成后,“见者莫不称奇,献忠尤为称羡,视若异宝。饬令将天、地球仪排列宫中大殿上,以壮观瞻。又令厚赏司铎。”“献忠深赞二司铎之才能,尤加敬重。不独厚爱司铎,即司铎之佣人亦均赏赐。”

张献忠痴迷于制造问天利器——天象仪。

张献忠痴迷于制造问天利器——天象仪。

张献忠不但睁眼看清了世界,而且还可以伸手抚摸宇宙。他终于发现“老天”的权力构造了。那么,剩下的事情,就是寻找上天入地的路径。

既然自己拥有了地球与宇宙,已经是“天子”,那么天子的言论,就是“天言”,汇而成书,就是“天书”。张献忠立即下令把自己的语录编为《天书》一册,“谓此书所言无人得知,惟天子独知,因天子奉天之命,独能解释故也。此书多隐语,乃献忠伪作。”

《天书》的本质是预言之书,预示大西国未来诸事。著名民族史学家任乃强先生指出,张献忠“初通文墨”,但他有意回避了《天书》的写作,“张献忠语录”才是其本体论到方法论的集成。

张献忠迷信甚深。在我看来,他热衷“天文”,主要是渴望在“天象”的指掌图里,看到对于大西国运、个人气数的预兆。他经常围绕铜球逡巡,忽然背手狂笑,忽然又陷入忧思。

自从拥有了天象仪与地球仪,张献忠经常站在空旷的坝子里(现在的天府广场)独立向天,这分明是屈原“天问”的函授弟子。

某天,他似有所悟,发出圣旨:自己亲眼在天上看到了弓、看到了箭、看到了刀、看到了矛。“自己奉上天之命,不特为中国之皇,且将为普世之帝。随令百官仰视天空,百官等一无所见。献忠谓今日天不清朗,故尔等未能见之,且其中亦有天意存焉。天显奇异,只令天子独见,以便将来代天行之。”

由此可见,张献忠这番话并非向天虚构,他极可能与太平天国晚期的洪秀全一样,陷入了对“天”的极度痴迷与虔信。

天象仪、地球仪存列于皇宫大厅,宛如天外来客,凡人不可靠近。矛与盾一直围绕着它们旋转,跳起了急促的狐步舞。某天,引起了一场“何以天圆地方”的形而上的讨论。忧思多日的张献忠向两位国师提出了这个终极问题。

洋人详细阐释地方天圆之理,并引多方证据:“地球非方形也。”

久走山路的张献忠心目里的“地理”,就是草灰蛇线,羊肠小道。他非常诡诈地回答:“地球浑圆之说,吾亦信之。然据中国天文家之理想,地系方形,中国在中央,四方为外国,故名中国,其坚稳可知。当有八百年之久长。”这段话,表明张献忠并非一无所知,他承认西方的科学知识,但又要维护国粹。

依葫芦画瓢

两位洋人造出红夷大炮

张献忠重用传教士的动机,其次在于铸造大炮。这极大地满足了他的实用心理。

张献忠从两个铜球的制作工艺上,看到了洋人的工匠精神,他又命二司铎造一尊红夷大铜炮。所谓红夷大炮,乃是荷兰人发明,原名叫“荷兰雷”,因中国人称荷兰为红毛国,故称为红夷大炮。

利类思说:“这种大炮的优点是炮管长、管壁厚,而且从炮口到炮尾逐渐加粗,符合火药燃烧时膛压由高到低的原理。在炮身的重心处两侧有圆型的炮耳,火炮以此为轴可以调整射角,配合火药量改变射程。设有准星和照门,依照抛物线来计算弹道,精度很高,威力巨大,一发炮弹可伤人无数。西洋人的海军横行海上全靠此炮,我虽多次见过,但未学过制造之法。安文思是葡萄牙人,精习算术物理,或许可以帮助你们制造。”

安文思承认:“本人没有学过制造军火之术。但军火也是根据物理学原理制造出来的,要认真研究的话应该可以找到其方法。承蒙皇帝准许我们传教,为了大西国的国运昌盛,我愿助一臂之力。”

当时成都尚有遗存的明军火炮,两位洋人依葫芦画瓢,摸索出红夷大炮的原理,绘出了图纸。原来那帮协助铸造天象仪地球仪的工人已经熟门熟路,按图施工,先铸炮管,再造炮弹,最后将炮身装载在炮车上。两个月内,红夷大炮铸造成功。

明清时期红夷大炮原型。

明清时期红夷大炮原型。

事有巧合。彭县(今彭州)传来急报:彭县民众造反,叛民与南明残军聚结于关口(丹景山)、海窝子一带的山寨,抗税抗粮,抵抗大西军。张献忠决定牛刀小试,让红夷大炮大展神威。炮车轮子大,加上车轴宽,一般道路根本无法通行。张献忠命令沿途的乡镇修运车道,与成都街面同宽,直达彭县。但两位洋人毕竟不是军人,由于没有造好炮架子,发射时要把沉重的大炮抬到地面操作,操作费时费力。他们来到了一处地主山寨之前,那是对抗大西政权的一处山坡上的坚固堡垒。因需要仰射,操作更为困难。最终是连炮带骡子滚落下山沟,这是一次颇为丢脸的科学实验。但张献忠没有重责洋人,他自有他的金算盘。

铸造之外,张献忠得陇望蜀,更希望洋人把他平时讲述的“箴言”翻译为西文,寄望在西方传播,以扬其聪慧。洋人认为这是“谚语”,而且狂悖荒诞。他们不知道的是,中国自古有“语录”传统,圣者之言,方为“语录”。

张献忠的这一番比热烈拥抱地球仪还要狂悖的念头,是依靠如下言论支撑的——

张献忠说:“天造万物为人,而人受造非为天。”

张献忠又说:“造天之神,即造地之神也。”

张献忠还随口吟诵:“高山有青松,黄花生谷中。一日冰雹下,黄花不如松。”

……

张献忠口述完毕,“请洋人语速寄欧洲,使文人学士先睹为快。”注意,张献忠使用了“请”字。这就是说,笛卡尔死于1650年,弥尔顿尚在奋力写作史诗,如果真的把张献忠的作品翻译为西文,他们就是第一批西方读者。

成都文庙失火

左丞相称四川文运已尽

热衷于天文研究与发表作品的大西皇帝,毕竟不是意气书生。突然之间,他虎目圆睁,怒不可遏,七窍生烟,人神皆不能当。簇新的宫殿开始摇晃。受到战事不利消息影响,皇帝愤怒指出:两个洋人均为奸细。

他们是谁的奸细?李自成的?还是清军的?抑或明军的呢?

张皇帝目光如炬:“借传教为名,暗行其私意,侦探中国底蕴,报知外国。”

这就是说,张献忠提出了“国际间谍”的严重问题。这的确体现出张献忠的国际视野,非同寻常。两个洋人双股战栗,叩头作揖,毫无效果。最后沉默了,只得听天由命。突然间,皇帝又和颜悦色,一派风和日丽,伸出巨手扶他们起身。

张献忠的岳父是南京的一个老儒生,从洋人处得到一本利玛窦所著的《畸人十篇》后,一读狂喜,再三索书,他们又把《天学实义》给了他,也是利玛窦所著。张献忠岳父一读再读,竟然产生了皈依之心。但张献忠耳听八面,知道洋人竟然还藏匿了自己不知道的“天书”,疑心大起。他以为司铎尚有天文、算学诸书匿而未献出,遂命令将各书悉数交出,以便检阅。张献忠检阅各书,其中见有巨书一册,书之第一篇有二赤身儿童像,童背有二羽翼,如天神模祥。“此乃西国风气使然,凡学问之书多用图画,以醒眉目。献忠见之,即询其故。司铎答以此书所言各事均以图画详明,使人易为理会云云。”

张献忠闻之,狂吼云:“真正野蛮!”言完,又索要天文书。

“野蛮”一词出自张献忠之口,历史就是如此妙不可言。

他为什么屠杀四川人?张献忠对洋人讲述了一番至理名言,也可以收入《天书》:“四川人民未知天命,为天所弃。因天前生孔圣宣传圣道,早知川人弗从,故生孔圣于东省。而东省人民爱圣人、遵圣道,而川人反是。故天厌之,并屡降灾殃以罚之。今遣我为天子,剿灭此民,以惩其违天之罪。又遣尔等司铎航海东来,到此四川传扬圣道,力挽人心,而人民亦弗之听。若辈之罪,擢发难数,故天震怒,遣我天子以罚之。”

这是一番绝对虚构不了的话,恰在于其滔滔雄辩的杀人逻辑。替天行道,吊罪伐恶。反过来看,张献忠坚持认为,自己与孔圣人是“同一个战壕”的。某天,张献忠正在对科考学子大开杀戒之际,成都的文庙突然起火。张献忠疑虑,问左丞相汪兆麟:“孔圣人是不是不愿意咱们杀这些读书人哪?”汪兆麟是一踩九头翘之辈:“不!这是孔圣人告诉我们,四川的文运走到尽头了。”张献忠哦哦几声,抚掌大笑,看来真理在我们一边。

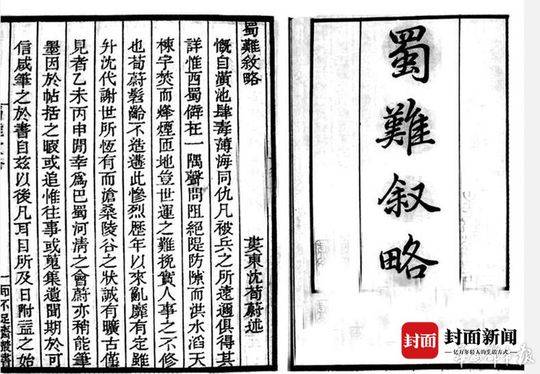

华阳县县令沈荀蔚在《蜀难叙略》中记录下张献忠入川后的暴行。

华阳县县令沈荀蔚在《蜀难叙略》中记录下张献忠入川后的暴行。

张献忠缴获有一面宝镜,名曰“千里镜”。他仰视天象,俯察四方,常用千里镜予以照射。大西国官员对此宝镜的威力深信不疑:“能闻此异事者乃有福之人,而未能闻者乃无福人也。”

张献忠对各类天书具有一种病态的痴迷,尤其是汤若望的著作,起早贪黑诵读不已。

洋人命运多舛

清军俘获四年后获释

大顺三年(1646年)七月,为了北上陕西抗击南下的清军,张献忠决定放弃成都,“尽杀其妻妾,一子尚幼,亦扑杀之”。他对孙可望说:“我亦一英雄,不可留幼子为人所擒,汝终为世子矣。明朝三百年正统,未必遽绝,亦天意也。我死,尔急归明,毋为不义。”大西军兵分四路,并命令四位将军,各率兵十余万向陕西进发。九月间,张献忠率部离开了化作焦土的成都。由于沉重物件无法带走,他下令把皇宫里的石犀等掀翻下埋。我估计,那两个红铜仪器也一并埋入了地下。

驻扎在南充军营之后,张献忠似乎并没有如史家们所鼓吹的那样全力准备“抗清”。他念念不忘的是大西宫廷中的天象仪等,思念就是最大的心魔。他实在忍不住了,鉴于地球仪、日晷等一并制造费时费力,他必须具备鉴别主次的辩证法。他下令:“劳役二位司锋,令造天球一具,与前日在成都宫中所造稍为较小,凡各经星部位须按次排列,赶急造作,不分昼夜,不得有误。”铜材、制造设备、人工,一时间就调度妥当。在我看来,天象仪的重要性之所以超越了一切,是张献忠急于从中窥视自己的劫数与宿命,窥破天机,从而找到破解之道。

两位传教士采取的办法是,一人在帐篷里读经,一人去作坊铸造赶工,轮流工作。好不容易赶制出来,张献忠叫来了一位中土的堪舆先生,他以老江湖的眼光,严厉审视这一作品。堪舆先生必须显示自己的门道与精湛法力,他指出,这个天象仪制作完全不对路,甚至没有显示太阳赤道,这是故意淆乱国家大运所为。天象仪预示着大西朗朗国运,而大西国眼下出现这么多乱子,显然是这两个洋人预以加害昌盛国运呐……张献忠一听,怒不可遏,吼声如雷,但显然已经不能声震屋瓦,至多是声撼帐篷。他终于认定,洋人故意胡乱制作,闹乱国运,犯此滔天大罪,不惟害国,且害己身。判决:将二个洋司铎处以极刑。回到杀人上,他的思维是严密的,考虑的是如下几道身体工艺:时而欲活剐司铎;时而欲鞭死司铎;或以炮烙全身,不使流血出外;或以毒刑致死,以致肉尽骨消……洋人待在巨大的恐惧里,闪电雷霆加身,气都不敢出了。

但张献忠大喊:却慢。姑且留下尔等狗命。

这些事情,一直到二位司驿随军到达西充县也未消散。张献忠令二人就住在献忠凤凰山的老营(司令部)附近,说是以便顾问,实是监督。这是因为二司铎从在成都开始就在上层人物中发展信徒,张献忠的老岳丈及其夫人,劝化了全家老幼32人悉奉圣教,还有些宫女和军官等数十人领洗入教。人在困境里,很容易回忆起鲜衣怒马时候忽略的细节,现在一旦回想起来,张献忠陡生疑心。他的老营附近天天杀人,二司铎“饱受惊惶,坐卧不安”,决定上书陈情,请求让他们离开部队,返回澳门。“献忠阅书,疑为讽己”,他决定找一个出气筒,认定这些上书之举,出自仆人之计和老岳丈支持,下令将其岳丈还有川籍仆人6名一起逮捕处死,只留下澳门人安当未杀,但须受鞭刑一百……

《老子》有箴言:“天欲其亡,必令其狂。”古希腊历史学家希罗多德说过:“神欲使之灭亡,必先使之疯狂。”这个道理,饱读中外典籍的张献忠,应该懂吧。这一切,距离那一支飞扑皇帝胸口的利箭,仅有几个时辰了。

1647年,利类思与安文思为清军所俘,次年押至北京,1651年获释。两人一直在北京生活至终老。

评论 1

Fred 2018-06-24

哦