文/刘欣宇

在阅读这本小说时,有多少读者被书的题目“误导”了呢?

《我的朋友阿波罗》主要讲述了人与狗的故事。主人公“我”的朋友自杀之后,领养了他曾经的宠物——一条名为阿波罗的大丹犬。如果泛泛地阅读,读者自然会认为这是一个关于人与狗的友谊和陪伴的小说。诚然,小说中“我”与阿波罗之间的关系由陌生走向亲密,阿波罗也承载着“我”对朋友(也是曾经的老师与情人)的情感和思绪。最后,阿波罗在“我”的呼唤声中,于一个蝴蝶翩翩的美丽场景中离世了。

可是,这一本小说真的是在讲述人与狗的友谊和陪伴吗?

首先,我们可以来思考一下,为什么“阿波罗”一定要是一条狗,而非一只猫呢?我们已经知道这个故事是小说中的一个作家编撰出来的,作家真实生活中的朋友自杀未遂,真实生活中的狗不是一条叫“阿波罗”的大丹犬而是一条叫“杰普”的腊肠犬。故事可能借鉴了真实生活中的原型,但是作家为什么没有使用小说“虚构”的特权,让阿波罗在虚构文本中成为一只猫呢?

实际上,这是不大可能的。狗是一种很难遗弃的动物,他对人类具有超乎寻常的激情,这种激情常常被爱狗人士称为“忠诚”或者“依赖”。以狗为主角的电影往往能赚足了人的眼泪,比如《忠犬八公》《一条狗回家的路》,这些电影也无一例外是展现狗对人“至死不渝的忠诚”。

收养一只经历过主人离世的狗,你很难不会把他的“异常行为”解释为受到“死亡”的压迫而导致的悲伤过度。进一步来说,一旦你对这条狗的行为有解释,解释就会让他的行为脱离了狗的生理本能,让他的行为与人类生活产生了因果联系。这一点在《我的朋友阿波罗》中表现得很突出,三夫人原本对阿波罗不太喜爱的,但是三夫人在劝说“我”收养阿波罗的时候,却说了一段话:

“但事实是,我从来没有想要养他,而且我尤其现在不想养他。如果我最终不得不收养他,我知道我会恨他。而且我也不想忍受那样的生活。要一直怀着那种感觉,把我对某人本已复杂的感情更加复杂化。那就太过分了。”

然后,三夫人还向“我”叙述了阿波罗在主人去世之后的异常行为,阿波罗狂吠、哀嚎、发出像是鬼或其他怪异的东西发出的叫声,三夫人无法想象在那个家里他能再快乐起来。

它是一个死去的人留下的狗,你无法向一条狗解释死亡,他被人驯服之后只会在记忆中打转,但是人需要从死亡中走出来(多么残忍啊,把阿波罗带入人类生活,却不能给予他走出悲伤的能力)。然而,猫离开任何人都可以生活下去。

猫与狗相比,最大的不同就是他不会轻易被人驯服。所以,要让阿波罗承载“我”对朋友的思念和情感,让读者能感同身受阿波罗的悲伤,就必须让阿波罗成为一条狗。

让我们再来看看“阿波罗”这个名字。当你要驯服一条狗的时候,就不得不为他命名。动物其实对名字是没有感觉的,在他们看来,名字只是一连串无意义的声音。这串声音可能代表着食物、散步、玩耍、爱抚等等,并不是代表着他自己。

越是驯服程度高的动物,就越能对自己的名字作出反应。越会对自己的名字产生反应,就越可能与人类产生互动,也越可能融入人类的生活,人类就越能主宰他。命名的过程,就是一个主宰的过程。

在书的第58页,作者介绍了厄秀拉·勒古恩的一个故事:夏娃为了推翻亚当的所作所为,劝说所有动物放弃自己的名字。“他们就是接受了自己的无名状态才把自己从被人主宰的境况中解放出来的。”夏娃不仅要放弃自己的名字,还要放弃与亚当共通的一套语言。放弃名字,放弃语言,放弃交谈,也就放弃了规则,便获得了绝对的自由。

在大丹犬被命名为“阿波罗”之前,大丹犬和“我”的朋友在公园里相遇,没人认领。谁也不知道他是从哪里来的,谁管他是不是孤零零地活在世界上,谁会为他的生活费心思?他或许拥有过一段生活,但是可以确定的是他没有碰上一个人类。因为他没有获得一个名字,没有一个被驯服的过程,那么他的“狗生”也就无从探索。

我觉得,这条大丹犬就像是一个故事,这个故事一直存在于这个世界上,正如其他故事一样,野蛮地、自在地存在于这个世界上,谁也不理会。直到一个作家发现了他,给他取了一个名字,或者叫“阿波罗”,或者叫“普罗米修斯”。

有了名字之后,这段故事就成为了小说情节。成为小说情节后,故事的背后就有了秩序,也就有了象征意义。正如我们谈起“普罗米修斯”,我们不仅会想起那个盗火的英雄,也会想起这个英雄为了人类的“英勇盗窃”和无上的自由意志,也如小说中的主人公“我”每次谈起“阿波罗”,不仅会想起“你”,也会想起“你”给“我”的影响,因为“有了你的狗就仿佛有了你的一部分在这儿。”

在1967年,法国评论家和哲学家罗兰·巴特在《阿斯彭》杂志上发表了著名的《作者已死》,他否认了作者拥有的权威。但是,英国小说家约翰·福尔斯又重新夺回了作家对故事的主导权,他创作出《法国中尉的女人》,以“元叙事”的手法来把作者从故事背后推出来,重点不再放在作品叙述的内容而是作者如何叙述这本小说。《我的朋友阿波罗》同样也采用了“元叙事”的手法,我们可以推测,作者认为作家对故事的掌控权是存在的。

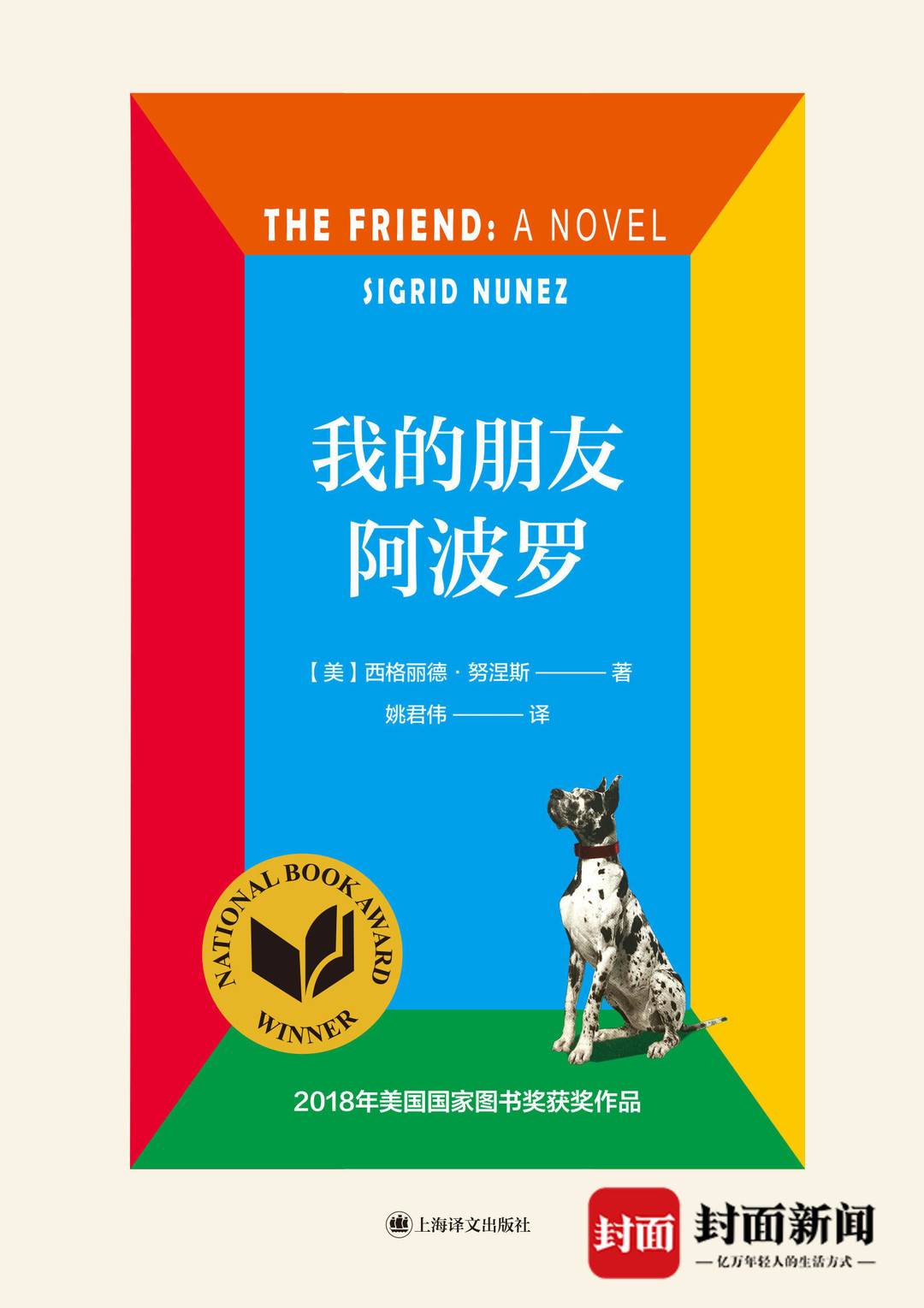

在这个意义上,“阿波罗”成为了作家偶然发现又精心驯服的故事。他带着作家的痕迹,不仅永远地生活下去而且永远地影响任何与他接触过的人。关上书,看看书的封面,你也会发现,英文标题写的是:“the friend:a novel”。

当我们弄清楚“阿波罗”不再是一条单纯的狗时,我们就可以很好理解第三章中作者侃侃而谈的写作观点。作者看似脱离了“我”与阿波罗,实际上处处都在谈论“我”与阿波罗。

第三章的开头第一句话就说:“与其写你知道的东西,你对我们说过,不如写你看到的东西。”紧接着第三段,作者又谈论到了一只狗(阿波罗所代表的含义难道还不明显吗?),这只狗在百老汇广场上独自待着,周围围着一圈东西:背包、书本、热水瓶、铺盖、闹钟、快餐盒。一只狗,被人类的生活包围着。

问题是,我们可以这样入侵阿波罗——一只狗的生活吗?一只自在的自然动物可以被人类赋予那么多意义吗?他应当被驯养成为导盲犬、警犬、宠物,而不是和他的祖先一样,成为一条自由自在的动物吗?

或者我们换个说法,为了写作,作家可以这样入侵一个真实的故事吗?可以去接近一个人的真实人生吗?作家可以拥有赋予一个真实故事其他意义的权力吗?

在书的第63页,作者借用美国作家琼·狄狄恩之口,表达了这种担忧。“作家总是在出卖某个人。“创作”是一种侵略性的,甚至是敌对的行为……是一个秘密欺凌者的策略。”当然了,有些作家会认为将秘密或者悲伤转换为实体(比如一篇虚构作品),这样就可以看轻它,甚至有理由抛弃它。作者谈到了英国作家伍尔夫。伍尔夫虽然对母亲没有太多实感,但是她生前受到的精神折磨大部分都是由母亲的离世引起的。为了探究自己对母亲的感受,她写下了《到灯塔去》。《到灯塔去》中的拉姆齐夫人就是以伍尔夫的母亲为原型来写的。写完之后,伍尔夫感到:“我不再听到她的声音;我也看不到她人。”

我们可以如伍尔夫一样从写作中获得宽慰,获得解脱。但是,我们最终都是要去讲述别人的故事的。作者继续提出:“一个人拥有自己的生活,她说。这并不是让另一个人用来写小说的。”写作者天生拥有一颗爱添油加醋的心,恨不得将全天下的故事都为自己所用,以表现自己的想法。这是一种利用吗?这是被允许的吗?我不止一次地想过写我家中的一部分成员,每每下笔,却又因为害怕他们读到我写的文章而犹豫不决。最终,我也只能将他们的故事封存在我心中,因为我不能保证他们的故事不会在我的笔下扭曲变形,为我遭来非议。作者引用了米沃什的一句名言:“当一个家庭出了一个作家,这一家就完蛋了。”

所以,就算我们当初驯养阿波罗是好心,驯养他是为了他的安全,为了他的温饱,为了我们孤单的心灵有所陪伴,但无可否认的是这一切都是扭曲自然的,都无法排除我们是在强行赋予其意义的可能。我们是否可以承担扭曲自然生物的责任,还要打一个问号。

作者继续列举了一个更明显的例子——瑞典电影《永远的莉莉娅》。一个以现实生活中的一个女孩为原型的电影。这样的电影很容易陷入我们上面所讨论的问题中。导演讲述的故事与现实之间是有距离的,真实经历过的人会认为这部电影还不够残暴,导演则选择相信上帝是眷顾莉莉娅的。

莉莉娅,一个雏妓。在雏妓屋外排队的男人总是带着一副百无聊赖的表情,这就是真实,是稀松无味的平常。

我们应当赋予这样的故事什么意义呢?因为要放给人道主义者和人权机构观看,就将一个真实的人生给予自己想要的含义,而不管真实的人是怎么想的、是怎么生活的吗?接下来请看看书的第81页,“相信我们并不是全部需要或都想得到拯救为什么就那么难呢?一个女人用自己的身体做什么完全是她自己的事,然而,让社会接受这一点不是一直就不可能吗?”

我们可以放弃俯视的视角去写别人的故事吗?我们可能完全放弃价值评判的角度去还原真实吗?如果做不到这一点,我们在写什么呢?我们在摹仿什么呢?

让我们说回“阿波罗”——那条狗。现在的宠物市场上以培育品种狗为时尚的风气,一只狗也被人类区分为三六九等。大部分是为了金钱,也有的是为了面子。有趣的是,金钱和荣誉同样侵蚀着作家。如同作者在第71页所言:“不过,很少会遇到这种人,认为他写的东西就是要保持私密状态。而通常都会遇到这种人,认为他写的东西不仅有权供大众消费,而且还应给作者带来声誉。”如果你想要成功,就必须心怀抱负,还要受到鞭策,你必须比旁人做得更好,必须去参加残酷的竞争。当我们走上写作这条道路时,我们早就有了心理准备,我们是不能指望写作能为我们带来丰硕的报酬的。但是,我们要想把自己的写作道路坚持下去,却不得不去争取丰硕的报酬。这难道不是一种可笑的矛盾吗?甘于清贫,最后却归于金钱。

这时,我们还能说自己去书写别人的故事单单是为了表达关怀吗?我们真的不会怀有其他的意图吗?

从这个角度来看,虚构似乎也没有什么意义,那么我们就可以更好地理解作者在第87页所说的:“我曾经是个最有激情的书虫,但是这些年来,我对阅读,尤其是对小说,越来越不感兴趣。也许,这和我每天看到的现实有关,但是,我开始对那些虚构人物的故事感到厌倦,他们虚构的生活里充满着虚构的问题。

”现实中的事物有头有尾,需要作家去对它进行重构吗?重构不会成为一种扭曲吗?那虚构作品存在的意义在哪里呢?在这学期的非虚构课上,王安忆老师也在谈论虚构与非虚构之间的关系。在看完这本书后,我似乎渐渐懂得了王安忆老师对于虚构的观念。虚构作品发展几百年来,渐渐放弃了对真实世相的探索,转而去钻“形而上”的牛角尖。当作家连真实事件都没有弄清楚,只是一厢情愿地去赋予事件所谓的“意义”与“观念”,这与写作的本意也越走越远,事实真相也会越来越扭曲。

“那个学生从一个写作项目班毕业,随后接着……放弃写作。我和你都熟悉这种情况了。似乎每个班上都有这么一个例子,我们一直纳闷:为什么经常是那个最有希望的人呢?”是不是那个最能够抓住现实,最能够抓住故事本身的人,往往会最先放弃虚构?或者逐步放弃虚构呢?

最后,我以西蒙娜·韦伊的话作为结尾:“想象的邪恶是浪漫而多变的;真实的邪恶则阴郁、单调、荒芜、乏味。”还请注意第10页的一句话:“如果阅读真的会增加共情,就像我们一直被告知的那样,那么,写作似乎会减少一些。”小说家会不会陷入这样的困境:写得越来越多,却离真相越来越远?因为,写,就是在不断重构。“阿波罗”承担的焦虑,可能不仅仅是主人离世那么简单。

评论 0

还没有添加任何评论,快去APP中抢沙发吧!