“蜀地作家实力派系列”

大哲康德一辈子也没有走出他的小镇,但不影响他思考头顶的星空和人类心中永恒的道德律令。除了大哲学家,文学写作者也大概可分为两大类。一类是从家乡出走外面广阔天地实地行走万水千山,另一类是待在一个小地方,靠阅读保持与世界的连结感。相比而言,前一类较容易些,毕竟素材很充足。而对很近的事物,人的天性容易司空见惯。要保持一种对事物“阅读”的兴趣,不是易事,需要特别的精神力量和极其天真的好奇心才可以保持。

如果一个作家一直待在一个地方,不断写出新鲜的东西,在当下迁居、客居、漂泊变得很常见的现代社会,反而显得很稀罕。阿贝尔就是这样稀罕的作家。生于岷山,长于峡谷的阿贝尔从一名文学爱好者起步,逐步成为国内文学圈中散文、小说写作佼佼者,至今已年逾不惑,也没有从峡谷离开,在川西北岷山脚下一个小县城生活、工作、思考、写作。

地理的狭窄不影响精神视野的开阔。在过往40多年,阿贝尔站在岷山峡谷中,打量自己身边人群古老而诗意的生活,发自内心地热爱。同时又因目睹传统生活正被现代社会节奏影响而诗意流逝而忧伤。在打量身边的同时,他还通过阅读,将精神的视野更深地投向世界,用一颗敏感的心,与伟大的世界文学心灵共鸣。他把自己的热爱、忧伤和共鸣,用文字凝练成晶莹的形式。

1987年从师范学校毕业开始文学写作的阿贝尔,写作体裁涉及诗歌、散文、戏剧和小说,如今已出版的《隐秘的乡村》、《灵山札记》、《老屋》,作品被刊登在《人民文学》、《花城》、《天涯》、《上海文学》、《大家》、《散文》等文学期刊,入选多种选本。阿贝尔特别擅长书写自然与风土,以极具天赋的敏感和直觉,哲学气质的思考,书写出了岷山东部县境内纯粹的自然山水和民族风情的灵魂,并表达了对消失和正在消失的事物的迷茫感伤但真诚的思考。阿贝尔也获得文坛的认可。2004年获第二届冰心散文奖,2007年获第三十届《中国时报》文学奖(台湾),2009年获第六届四川文学奖。现为巴金文学院签约作家。

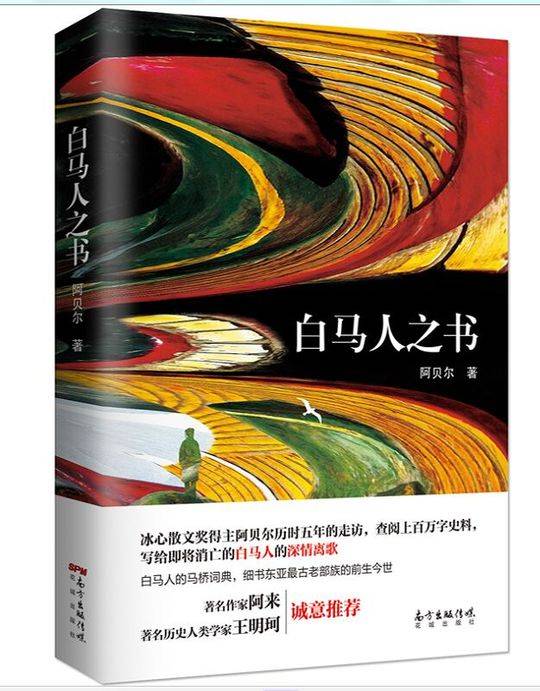

2017年,阿贝尔的最新散文集《隔了河的会见》由四川人民出版社出版,具有岷山本土背景的长篇小说《飞地》和非虚构作品《白马人之书》由花城出版社出版。11月,在第五届宁波(国际)文学周期间所颁发了第五届储吉旺文学奖”,阿贝尔的中篇小说《火溪,某年夏》荣获的该奖项之“优秀作品奖。这篇小说受到文学界评论家的高度关注。

深爱白马人生活世界

“太美了,我无法不爱”

出生于1965年的阿贝尔,1984年毕业于江油师范学校。1992年毕业于川北教育学院。做过九年教师。现居四川平武、供职于平武县地方志办公室。对于自己的生活地理,阿贝尔说,“是很狭窄的。小而言之居家。除了家人,就是与自己相处。与自己相处能省去很多事。大而言之,我的生活半径大致在涪江上游两百公里的范围内,如果算上江油、绵阳,便有三百多公里。包括涪江和涪江的几条支流。时间久了,已经与它们分不开。其实想来,原本就是这山水的一部分,生出,化去,一代代如此。”

平武,位于四川盆地西北部,位居涪江上游,东邻青川,南连北川,西界松潘,北靠甘肃省,东南接江油,西北倚九寨沟。在这里生活的人群中,包括非常古老的白马人。从甘南到陇南,从平武到九寨沟,白马人生存圈的外围有独立自成一体的地理与文化隔层。白马人世居高山峡谷地带,由于地处偏远,交通闭塞,较多地保留了从古代社会承传下来的文化与生活痕迹。白马人的历史、地理、文化也一直受到人类学家的研究兴趣。

2012年,复旦大学现代人类学教育部重点实验室对白马人进行DNA研究后发现,白马人是东亚最古老的部族。2013年12月,央视科教频道播出纪录片《探秘东亚最古老的部族》,向大众呈现了白马人的历史和面貌,备受关注。作为土生土长在平武的阿贝尔,因为生活环境的接近,以及对历史的好奇,对传统文化的兴趣,让他与白马人有了深厚的连结。

1986年,阿贝尔到王朗自然保护区住了20天,第一次走进白马人的居住地——夺补河。陌生而神秘的白马人生活的世界,深深吸引了他。从此开始他与白马人的不解之缘。2006年,阿贝尔与朋友在同学、白马人阿波珠家的木楼住下,开始有意识地拍摄、记录白马人。之后10年里,阿贝尔在夺补河(火溪河)流域进进出出数十次,去了英格、苗州、罗依、安乐、草地、抹地、中查,以及甘肃文县、舟曲的白马人村寨。他迷恋时间、历史的遗迹,“老寨子总有些东西,包括互通的道路,篱栅以及篱栅背后的灌木与藤蔓,它的空阔,为我们呈现出古老的白马时间。”

在白马人居住的地方发呆、看天、看云、听歌、思考、喝酒、交朋友,让阿贝尔对白马人这个群体产生了真切、深厚的真挚感情。此外,从2003年开始,阿贝尔开始在平武做地方志编纂工作。地方学者对白马人的调查研究,对阿贝尔深入了解白马人也有帮助。这些情感、思考的积累,开始以文学的形式出现在阿贝尔的笔下。这些都沉淀成阿贝尔散文世界里目前最为吸引人的部分——白马人散文系列——关于白马人历史、地理、生活、故事、人物的书写。文章先在杂志上发表,后来出版散文集《灵山札记》中。2017年6月花城出版社出版了阿贝尔的《白马人之书》,在这本书中,阿贝尔以白马部族的前生今世为主题,采用花瓣式的结构,通过对白马族历史钩沉、文化习俗、方言、日常伦理、生活情态的描述,勾勒出一幅立体的白马人生活图景。

在对白马人的书写中,有一篇《尼苏的眼泪》,尤为令人称道。在这篇几万字的非虚构作品中,阿贝尔讲述了一位白马老妪尼苏传奇的一生。现在已80多岁的尼苏,勤劳,善良,年事已高但气质非凡。年轻时代的尼苏,聪明能干,善良美丽,命运正向她预示着光明的前景。然而却因为家庭、社会、性格等等多方面的原因,让她未能抓住关键的命运转折点——进入高等学府深造。尤其是家庭导致的不幸福婚姻,也给她的命运平添很多悲剧色彩。但尼苏依然保持善良、乐观、坚强的天性,直到今年的暮年。尼苏的命运,以及对待命运的态度,深深地扎到了阿贝尔的心,让他感到,“一种发自内心的尊重、悲伤、心疼。”

阿贝尔说,如果问世界上有没有内含活体的琥珀,那么聚居岷山深腹的白马人便是。从卫星地图上看。这颗人类的琥珀有着一颗心的形状。心的上边线是白河,左侧线是九寨沟,王朗、黄羊河;右侧线是夺补河,唐家河,心尖是平武县城— -白马人的安老寨。阿贝尔将白马人的生活形容为一颗琥珀,“我不敢说这颗琥珀是世界上最美的琥珀,哪怕它真是这个世界已知琥珀中最璀璨的一颗,但它却是我见过的最美的琥珀——部族鲜活了,人鲜活了,裹裹裙、白毡帽、花腰带、白鸡毛都跟着鲜活起来,酒歌、圆圆舞也跟着鲜活起来……鲜活呈现的时间、散发出的气息,对今天的世界与时间都是一次反刍与警示。”

阿贝尔对白马人的爱是如此之深。他把白马人比作灌木或者杜鹃花,或者“漂在被污染的河面上的花瓣”,把他们比作历史和时间的琥珀。他说,“白马人太美了!我无法不爱。”在他看来,这种美,既体现在看得见的地方,比如白马人的服饰,废弃或残存的老寨子,老寨子背后的峡谷、雪山、溪流,包括白马姑娘独特的歌喉和容貌,也指白马人失落或正在失落的生活方式、古朴人性和“唯美”的价值取向,以及白马人生活中一种内在的诗意的东西,“那是时间积淀下来的人与自然的和谐。”

从对白马人的爱,还扩大到对历史深处的好奇,对地理自然的深爱。而面对现代化进程中,一些传统无可挽回地随着时代流失,阿贝尔又产生了真诚的思想上的迷茫,情感上的疼痛。然而,就在一种动态的消亡中,阿贝尔依然能感受到,“白马人至今依然保存着他们的美,特别是在老人、小孩和妇女身上,那是一种缓慢的、尚未跟过去彻底断裂的生命在时间和地理中的情态。”

我的命在岷山

1988年秋季,阿贝尔来到岷山东麓河谷一个叫阔达的地方教书。在阔达呆五年,给他留下深刻难忘的印象。扁担一样的独街让他流连忘返。幺师馆子里的烧白和白菜汤让他年至今回味。小裁缝热辣的目光和鼓荡的胸脯别有戏份,关于达瓦山暗河里金子的传说也让人倍感神奇……这些都被他写进小说《飞地》里。为了表达自己对那片土地的热爱,他虚构了一个概念“飞地”,在那里,时间失去了霸道的地位,美好似乎可以永存。他用诗一样的语言写道,“特殊的地理风貌,场镇上面一里的黄莲溪,场镇下面两里的葫芦溪,以及黄莲溪背后的笔架山、葫芦溪背后驼峰山,涪江对岸的老木花像一匹兽脊,适时分配给我们的青春细微的冬阳。”

阿贝尔是土生土长的平武人,但他的笔下并不都是乡土。阿贝尔的足迹不是纵向的面积广大,而是向深处延展的深度。他靠着阅读走遍了世界很多值得去的地方,比如俄罗斯。最新由四川人民出版社出版的散文集《隔了河的会见》共收录了22则随笔中,有一半篇幅是阿贝尔深度阅读外国经典后(主要是俄罗斯作家),所形成的一些独到的感悟和见解。曼德尔斯塔姆、帕斯捷尔纳克、内米洛夫斯基、陀思妥耶夫斯基、茨维塔耶娃等作家和诗人,在阿贝尔笔下一一复活,重新生动起来。

当阿贝尔在岷山东麓的涪江河谷居住到四十年的时候,有朋友建议他应该走出去了。“你写岷山写得这么好,你要是能走出去,写金字塔,写卫城写帕特农神庙,写巴黎圣母院写卢浮宫,写阿尔的向日葵,写涅瓦大街,写玛楚比楚,会写得更好!”阿贝尔说,他也想走出去,“然而岷山她太深了,像永远闭合的母腹,囚着我;还有看不见的根,看不见的葛藤,连着我缠着我,不让我走出去。我也清楚我走不出去,我身上开满了她的花。一个人属于哪座山哪座岛,哪条河,属于哪个平原或者高原,是他的命。我的命在岷山。一个人离开他的出生地,走出他血脉的地理,去到再远的地方,都无法超出地球的地理意义,只有1969年尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·奥尔德林的登月是开创性的,它绝对地扩展了人类(包括灵魂)的地理范畴。没有人知道我们走哪里来,到哪里去。永远没有人知道。从这个意义上说,岷山东麓涪江的那个小拐弯处,那个叫胡家坝的地方,就是我登上地球的着陆点。岷山就是我的月亮。”

阿贝尔生活在小地方,学历也不算高,他人看起来也显得憨憨的,甚至有点呆呆的。很多熟人都不晓得他是写文章的。有的人读了他的文章,怎么也无法把文章和他人本身对上号,有的还当面问他:“你这么憨、这么笨呆的一个人,怎么能写出那样灵透、深刻又洋气的文章?” 他听了不生气,也不作答,只是笑笑,依然显得憨憨的、很笨呆。

“阿贝尔”这个笔名,让人想到加缪的名字“阿尔贝”。确实有评论家在《小说选刊》读到阿贝尔的中篇小说《鹿耳韭》,认为“有加缪的气质。” 起这个笔名,是源于阿贝尔对一部诗集的阅读。1991年,一个叫李瑞平的文学青年,读到漓江出版社1986年版米斯特拉尔的《柔情》,“翻到了第129页的《白云》。诗后面的注释有三个字“阿贝尔”。从此,李瑞平就成了阿贝尔。

以前资讯不发达的时候,地理阻隔导致信息不畅。眼光受限。现在资讯发达,地理的相对隔绝,反而有利于保存灵魂上的纯粹。一个作家稳稳地立于岷山,远远地眺望世界。这在同质化倾向严重的文学圈,给人们一个新的启示,一个方向:凝练于一个点,对世界的透视往往更深。

封面新闻记者 张杰

评论 0

还没有添加任何评论,快去APP中抢沙发吧!