封面新闻记者 张杰

作为当代中国的一线作家,阿来的创作状态保持着高水准:1994年写出《尘埃落定》,1998年被人民文学出版社出版,2000年获得第五届茅奖,当时的阿来才41岁。之后他推出《格萨尔王》《瞻对》《蘑菇圈》等。《蘑菇圈》于2018年获第七届鲁奖,阿来由此成为四川文学史上首位既获茅奖,又获鲁奖的作家。

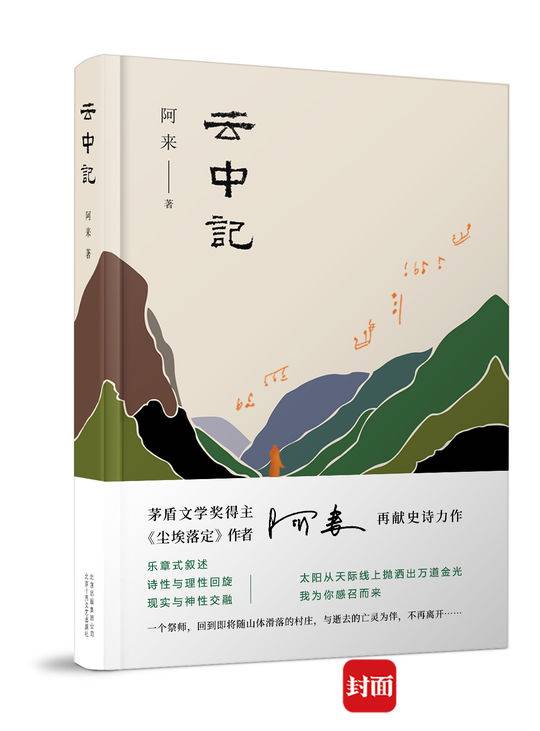

惊喜还在继续。2019年,阿来推出他首次以汶川大地震为题材,凝聚心血10年的长篇小说《云中记》,再次彰显他强大的文学创作实力。这部作品获得文学评论界高度热烈的关注。

2019年5月28日,在北京出版集团举行的作品研讨会上,文学批评家李敬泽发言评价说:“从《尘埃落定》《格萨尔王》《机村史诗》,包括《蘑菇圈》、《三只虫草》等等,到现在《云中记》,这一系列的写作,几乎就是一个宏大的建筑,而到《云中记》,是宏大的建筑一块封顶的石头摆好了。”

2019年末,由封面新闻、华西都市报主办,封面研究院人文研究所组织评选和发布的“名人堂·2019 年度十大图书”候选书单中,阿来的长篇小说《云中记》受到多位专业评审的高度好评。在封面新闻app上投票也人气甚高,毫无悬念入选“名人堂·2019 年度十大图书”。

大地震关涉重大命运,要用文学方式表达好,并不容易。2019年初,《云中记》在《十月》杂志上首发,阿来在电话中告诉封面新闻记者,写这部作品他对自己的要求是,“写出对生命的敬畏,对人性的尊重,而不是停留在表面。”对于即将到来的被阅读,他很自信,“这部作品是能站得住脚的。经得住时间的考验,留得住的。”这份自信也得到了事实的验证。

2020年初,封面新闻记者就《云中记》再次与阿来深聊,谈到《云中记》推出后收获很高的赞美和共鸣,阿来深有感触,“一本好书,是由多方共同塑造的,需要作家和读者共同互动。一部作品,如果没有引发读者足够好的反馈,可能性或许很多,但其中两个重要可能就是:要么是作者没写好,要么是读者的审美出了问题。现在时代浮躁,导致一些人急功近利,推出的东西虽然也很畅销,但实际上带着读者往下走。我认为,一个有志气的作家, 应该是带着读者在审美上往上走。好的作品,让作者与读者在语言中相逢。”

从1980年代初期写诗开始,如今阿来已经写作将近40年了。他努力把每一本书都写好。《诗经》就像一个个晶莹的琥珀,一代又一代读者相逢在美好的诗句中。像阿来这样的当代优秀作家也在提供一个一个优美的精神琥珀。阿来也坦言,“书也是有自己的命运的,有的书运气好些,有的书运气就没那么好。很多年了,我的其他书,运气都不如比起《尘埃落定》。但现在我感觉,在《尘埃落定》那本书中出现的与读者那种会心互动的关系,在《云中记》中重现了。感谢每一位读者。”

“在语词的海洋中捕捉灵光”

封面新闻:大地震发生后,涌现了很多文学作品。你是十年后拿出《云中记》,这中间是怎样的考虑?

阿来:我亲历了大地震,亲眼目睹过非常震撼的死亡场面,见证过最绝望最悲痛的时刻,也亲见人类在自救和互救时最悲壮的抗争与最无私的友爱。因此常常产生书写的冲动,但我多次按捺住了这种冲动。并不是由于我缺少素材,而是我一直在等待、寻找一种节奏、 腔调。小说家最重要的任务并不是搜集素材,而是寻找一种合适的腔调和恰到好处的语言口气将之表达成艺术作品。词语是有声音、色彩的。写一部小说,最初涌现时的那个语言节奏,会决定小说向哪个方向发展。所以我一直非常慎重。汶川地震中,我们经历了一次伟大的生命洗礼,对生命、对死亡有了新的认识。我也一直不断思考人该如何面对死亡的方式。如果震后第一天就写,只会写出单纯的悲伤和黑暗。写了《云中记》之后,心里老搁着的一个东西就结束了。对我来讲是一种自我解脱,确实那段记忆过分血腥、过分残酷、过分沉重。

封面新闻:《云中记》的内容跟汶川大地震有关,但我们读到的更多的是自然的抚慰,人间的顾念,人间的生机。

阿来:科学时代,神性之光显得暗淡。西方现代或后现代的一些文论推崇解构、反讽、 荒诞、 疏离,似乎只有这样才显得先锋、时髦。但我想说的是,文学还会需要英雄精神。这种英雄精神,从但丁、里尔克、惠特曼,一直有很好的延续传统。当我书写灾难,我给自己定的理想是,一定要写出但丁、里尔克、惠特曼写过的那种英雄主义。地震让很多乡镇村庄劫后重生,也有城镇与村庄,与许多人,从这个世界上彻底消失。我想写这种消失。我想在写这种消失时,不止是沉湎于凄凉的悲悼,而要写出生命的庄严,写出人类精神的崇高与伟大。并不是要写出凄凉和悲伤,而是要写出悲壮和坚强,写出光亮,写出灵魂的方向。“羌妇语还哭,胡儿行且歌。”灾难的书写不能仅止于绝望,更要写出“行且歌”的不屈与昂扬。

封面新闻:你最开始文学创作是从诗开始的。在你的小说中有很多诗意的段落,排比,叠字、叠词、叠句,同时语言又非常干净和节制。在《云中记》中我们能读到像《尘埃落定》中出现过的诗意语言。

阿来:在至暗时刻,让人性之光,从微弱到强烈,把世界照亮。即便这光芒难以照亮现实世界,至少也要把我自己创造的那个世界照亮。要写出这种光明,这需要一种配得上的语言。唯有这种语言是雅正的,充盈饱满的,节制含蓄的,像颂诗一样吟唱的,才能会把世界照亮 ,把人心照亮。通过《云中记》,我想我做到了这一点。创作《云中记》,持续了三个月,我每天沉浸在自己的写作中。那些词语发出微光,把路途照亮。

封面新闻:你曾经在2019年12月15日举行的中日韩名记者会上,12月24日获《云中记》2019收获文学排行榜长篇小说首奖的颁奖典礼上,对小说语言进行了越来越深入的阐述。

阿来:对一个写作者来说,最最重要的还是语言。有人写作所需的材料与构想,最终要等待的还是特定语言方式的出现。在写作进程中,语词间时时有灵光跳跃闪烁,一个写作者就是一个灵光捕手,手里有的只是一张随时可以撒开的网,在语词的海洋中捕捉灵光。

封面新闻:《云中记》从头到尾20多万字,始终保持一种咏唱的调子和节奏。整本书绷住一个调子,一直咏唱下来,实属不易。李敬泽先生曾经说,这背后是语言、艺术问题,也是一个作家的状态、节奏问题。古典诗词对您的文学语言风格,起到很大作用。

阿来:嘉绒语是我的第一母语。这种语言,是我最初进入这个世界,感知这个世界的路径。当我开始写作,作为一个中国人,我用中文写作。我把中文叫做我的第二母语。我的幸运在于,这两种语言都在不同方面给了我伟大的滋养。这种语言调性的建立,古典中文给我提供了很好的帮助。在中国古典诗歌中,有许多一个人的生命与周遭事物相遇相契,物我相融的伟大时刻。是“留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼”那样的时刻。是“感时花溅泪,恨别鸟惊心”那样的时刻。伟大的时刻,是身心俱在,感官全开,是语言与情感和意义相融相生,而中国叙事文学“且听下回分解”式的方法从未取得过这样伟大的语言胜利。

封面新闻:《云中记》以非物质文化遗产传承人阿巴祭祀亡灵的过程,在生死的烛照下重新考量人与自然的关系,确立了健朗的灾难书写伦理,歌吟一支浩瀚肃穆的安魂曲。被称为“是一部超越灾难文学的祭祀诗”。《云中记》这本书,把眼光投向更普遍的生命现象,投向于人对自身情感与灵魂的自省。

阿来:语言使我能随着场景的展开,随着人物的行动,时时捕捉着那些超越实际生活层面,超过基本事实的超验性的、形而上的东西,并时时加以呈现。在这样的情境中,语言自向便能产生意义,而不被一般性的经验所拘泥。不会由于对现实主义过于狭窄的理解,因为执着于现实的重现而被现象所淹没。此时,文学中汲汲于人与人关系的那些招术就失灵了。只有中国诗歌中那些伟大的启示性召唤性的经验,正是我所需要的

封面新闻:取名《云中记》,是怎样的想法?

阿来:云中,是汶川地震中一个消失的村子的名字,也是小说故事的发生地。云中记,三个字显得很美很空灵。我很喜欢这种美感,世界上有很多令人伤心的事情,我们的灵魂需要美感。

评论 0

还没有添加任何评论,快去APP中抢沙发吧!