封面新闻记者 宁宁

2018年11月11日是第一次世界大战结束一百周年纪念日。纪念日当天,60多个国家领导人齐聚法国巴黎举行纪念活动。在国际仪式环节,法国高中生朗读了6段纪念停战日的文字,其中一段文字出自中国劳工之手,这也是华工这个群体首次在法国国家层面的纪念活动中获得承认。

第一次世界大战期间,14万华工远赴欧洲。

这些华工大多数来自山东威海的农村地区,在战争的间隙,这些质朴的华工用他们的巧手在炮弹壳上“雕刻”出精美的图案,写上诸如“禄合同春”这样祝语和愿望。

如今在一战时西欧主战场的比利时小镇伊普尔,有一座一战战地博物馆。馆长登多文在接受封面新闻记者采访时说,“博物馆里永久展出一些一战比利时华工们制作的贝壳、弹壳等装饰品,以及许多书籍、照片、明信片和当地人记录下来的关于华工的日记。”

无意间,华工们将杀人的利器变成一件艺术品,完成一种“战争与和平”的转换。

“这些战壕艺术反映了华工们的行为与思想,甚至简单如火柴盒这样的东西也能显示出工人们的日常生活,更不用说精心雕刻过、装饰过的物品了,它们展示出华工们发现与创造美的欲望,用艺术掩盖战争残酷的冲动”,登多文说。

“双方历史中浓墨重彩的一笔”

一战战地博物馆最早关于华工历史的展览始于2010年。

这一年对于登多文馆长是相当忙碌的一年。除了举办《以铲代枪:华工与第一次世界大战》展览,他还和好友英国牛津大学孔子学院教授冯浩烈(Philip Vanhaelemeersch)一起翻译出版了一战华工团年轻翻译顾杏卿依据自己所见所闻撰写的《欧战工作回忆录》,这是这本回忆录首次被翻译成荷兰语在欧洲出版。

其实,登多文馆长对一战华工的研究已经接近18年了。

2000年,登多文馆长开始着手研究一战华工。在查找资料的过程中,他发现中国人是一战中被忽视的最大的群体,于是,与朋友冯浩烈教授等人一起,他们想要纠正这段对于中国人来说不正义、不公平的历史叙述。在他们看来,西方人应该改变对一战的看法,要让历史叙述更加包容,并承认非欧人群参战的经历,如印第安人、中国人等。其中,中国劳工公司(CLC)的存在尤其吸引他。

“不同于其他的群体,中国劳工公司并不是来自海外殖民地。这些被他们雇佣的人来自世界上人口最多的国家,恰巧当时在清王朝灭亡后,中国正积极地在世界上寻找一席之地。于是,中国劳工公司引起了当时中国政府的注意,在某种程度上,甚至可以说他们为新中国的崛起做出了贡献”,登多文馆长说道。

中国劳工旅的一支队伍正经过比利时伊普尔市附近的Vlamertinghe村庄

在这样重要的历史背景下,一群目不识丁的中国农民和少数担任翻译的知识分子一起踏上了前往欧洲战场的路。在他看来,抛开宏观的叙事,一个个农民个体、华工小人物的故事才是最引人入胜的。

“这是有史以来中国人向欧洲大陆的第一次大迁徙。这也是普通的欧洲人第一次直接见到中国人,而中国人也是第一次与欧洲人面对面的接触。从华工的记录来看,他们从西方人身上学习到的有长处,也有短处,除了对待日常生活的态度,还有就是欧洲人对战争的看法”,登多文馆长说道。

在他看来,这其实就是来自东方的普通人与西方普通人的交汇,“这是双方历史中浓墨重彩的一笔。正是中国移民的大量涌入,造就了中国和比利时的直接联系,称得上是历史的重要时刻。”

比利时当地小孩与华工合影

当地人日记里关于华工的记录

这段东西方人共享的历史也给现在的西方人上了重要的一课。

“欧洲人撰写的历史为什么总是以欧洲为中心?欧洲在那段时期是怎么错误地感知了自己的优越性?这些问题都需要被审视、被解决”,他说道。

目前,他已经发表了数篇关于当地人与华工日常生活交往的研究以及欧洲人对华工态度转变的文章,还研究了一战后华工对城市重建做出的贡献。

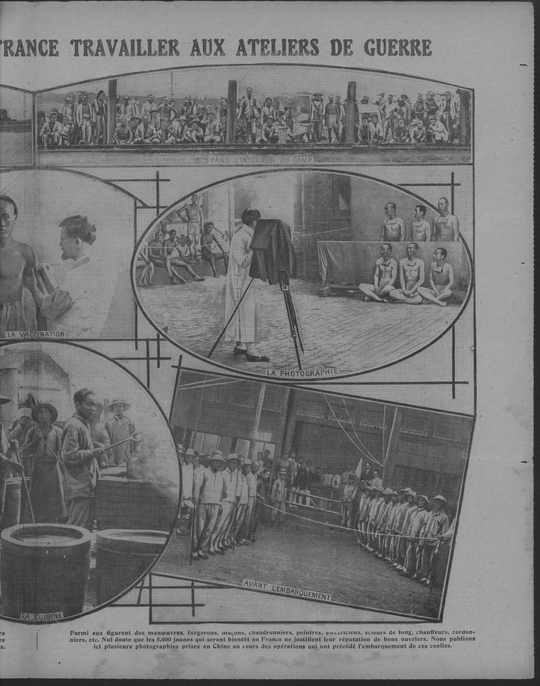

当时报纸对华工的报道

有趣的是,不同于此前西方学者对华工的看法。

“可以肯定的是,他们是勇敢的人。但他们也是一场欧洲人发动的、针对欧洲人但几乎把全世界都卷进来的战争的受害者。他们远道而来就是为家人赚钱,通过这种方式,他们也代表了中国”,他说道,“更重要的是,他们逐渐把自己看做是中国的代言人。前往欧洲让他们作为中国人的身份认同感得到了强化。”

战壕艺术

虽然不懂中文,但与登多文馆长共同工作的好友冯浩烈教授十分熟练地使用中文。目前,他们正与英国布里斯托大学的桑德斯(Nicholas Saunders)教授一起准备对华工战壕艺术(trench art)进行研究。后者曾在2003年出版过一本名叫《战壕艺术:战争的物质性与记忆》(Trench Art: Materialities and Memories of War )的书。

据资料显示,战壕艺术起源于1799年至1815年爆发的拿破仑战争,但在一战时得到蓬勃发展,是战争中士兵、囚犯或者平民通过手工制造的物件的统称。

“我们的研究主要关注华工们在战时以及战后做的一些手工物品”,他解释道。

一战期间至1918年11月11日停战后,这样一群为了谋生而远渡重洋奔赴前线、勇敢的战争受害者们承担起了挖掘战壕,掩埋尸体,清理炮弹、手榴弹和子弹以及兵工厂的其他工作。与此同时,有大量的证据证明一些战壕艺术的确是由华工在战时的战壕里完成的。

“虽然展览早就结束了,但博物馆永久展出一些一战比利时华工们制作的贝壳等装饰品,以及许多书籍、照片、明信片和当地人记录下来的关于华工的日记”,登多文馆长谈到了8年前这场名为《以铲代枪:华工与第一次世界大战》的大型展览。

“我们非常希望今后能参与临时的展出,虽然我们并没有太多的展品,但这些展品的拥有者是一些私人收藏家,我们一直保持着广泛的联系。”

正是在8年前的这场占地750平方米的展览上,人们看到了在战壕里摸爬滚打的华工们别致的匠心。

“他们挑水的时候不是走,而是进入一种小跑快步状态,我听说这样可以使他们觉得减轻负担。一个中国佬欢快的挑水景象:一边哼着小曲儿,一边小跑,总是让人觉得很感动”,一名叫做A.Mc.Cormick的上尉说道。

正如一名英军弹药官所说,“我们兵站的重体力活都是华工来做,他们是合同工,来自中国的稻田,几乎所有都从来没到过欧洲。”

华工赠送给英国军官Jim Maultsaid自己手工制作的牌匾(由Jim Maultsaid孙女 Barbara McClune提供)

雕刻着花卉、花瓶的炮弹壳

刻着“禄合同春”字样以及小鹿的炮弹壳

该展览展出了华工一战时使用的工具,如铲、镐头和矛(可以用于搜寻地下的尸体)。

刻着“治水龙”的炮弹壳

一对刻着龙的炮弹壳,写着“人生百善孝”

雕刻着花卉、花瓶的炮弹壳,可以清楚看到上面刻着“花盆”二字

据登多文馆长介绍,华工在炮弹壳上刻下了许多别致的图案,有花鸟鱼鱼、龙、诗词歌赋、自己的名字、编号以及所在的华工团以及京剧脸谱等。除了炮弹壳,还有一些图案是雕刻在贝壳和玻璃串珠上的。

“我们目前正在撰写一篇关于华工战壕艺术的文章,我们将进行深入的讨论”,他说道。

“这些战壕艺术反映了华工们的行为与思想,甚至简单如火柴盒这样的东西也能显示出工人们的日常生活,更不用说精心雕刻过、装饰过的物品了,它们展示出华工们发现与创造美的欲望,用艺术掩盖战争残酷的冲动。”

后代与墓地

据登多文馆长估计,1919年9月,大约有12000名被中国劳工公司雇佣的华工来到了比利时。英国军队不准他们与当地女性通婚,但是这在法国军队中是被允许的。

“但是,据我们所知,的确有华工与当地女孩儿发生爱情关系的”,他说道。

“我认识一个叫Gerard Tchang的华工的儿子,他目前住在巴黎。但是我所知道的更多的华工与当地人结合后所生的孩子都去世了,并且没有留下后代。”

比起没有留下后代的华工,更多的人是死在了异国他乡。

一战死亡的中国劳工数目是一个颇有争议的话题。纪录片《被英国遗忘的军队》(Britain’s Forgotten Army)曾提及战争墓地中被埋葬和纪念的中国人大约有2000人,但一些国内资料中的数字为20000人。

“目前在比利时有85个华工的墓碑,这个数字远低于实际死亡的人数。 我们离法国边境只有15公里,许多华工是在那儿受伤、死亡的,最后在法国境内的巴约勒、努瓦耶勒等地埋葬”,登多文馆长说道。

据资料显示,法国努瓦耶勒华人墓地由英联邦战争墓地委员会的设计师John Reginald Truelove设计,在英国设计师Sir Edwin Lutyens监督下建成,共有841个墓位,是欧洲最大的一战华工墓地。

一本1917年10月出版的《劳工团队负责人手册》上这样写着,“华工不能埋葬在基督教墓地内,除非无法为他们提供专门的墓地。在这种情况下,他们可以在埋葬在军墓或者公募的角落,这样他们不会被欧洲人的墓位完全围住。”

“他们的墓应深4英尺,头朝山,脚朝水,墓堆要高出地面2英尺。”

可以清楚看到墓碑上写着“流芳百世”、“虽死犹生”、“鞠躬尽瘁”以及“勇往直前”等中文字样以及墓主的名字、家乡、死亡日期以及“中国劳工公司”。有些没有名字的则只刻上了他们所在华工营的编号。

坐落在坡泊灵市Lijssenthoek镇的英军墓地以前被称作Remi Siding,是比利时容纳一战华工墓位最多的墓地。

“我来这里参观英国公墓,但我也发现这里有一个中国坟堆”,Achiel Van Walleghem神父于1918年2月28日参观时说道。

评论 1

我就是你 2018-11-13

不要遗忘了